創新重點實驗室建設 支撐醫學影像設備的科學監管和高質量發展

- 2021-04-20 14:04

- 作者:李非 郭柏軍 孫智勇

- 來源:中國食品藥品網

醫學影像是指為了醫療或醫學研究,對人體或人體某部分,以非侵入方式取得內部組織影像的技術與處理過程。醫學影像設備包括醫用X射線設備、X射線計算機體層攝影設備(CT)、磁共振成像設備(MR)、核醫學設備、超聲成像設備等,集聚了制造業的前沿成果和先進技術,是國家從制造大國走向制造強國最有潛力的突破點之一。《中國制造2025》明確把高性能醫療器械作為十大重點發展領域之一,而影像設備在高性能醫療器械中排第一位。

此次新冠肺炎疫情,影像產業針對應急公共衛生事件提供了全面的解決方案,包括以方艙、車載和移動影像設備等為代表的空間創新,以負壓、隔室操作、AI輔助控制等傳染控制為代表的路徑創新,以遠程會診和AI診斷為代表的決策支持創新等,體現了我國影像產業基本具備了高質量發展的形勢。

2019年,由遼寧省醫療器械檢驗檢測院申報的“醫用數字成像設備重點實驗室”獲國家藥監局批復成立,致力于醫學影像設備技術標準等的科研攻關,對數字成像設備的監管提供強有力的技術支撐。本文簡要分析了醫學影像產業現狀和產業發展瓶頸,介紹了醫用數字成像設備重點實驗室在支持醫學影像設備科學監管方面采取的措施,為促進醫學影像設備的科學監管和產業高質量發展提供參考。

市場占比大 技術瓶頸待突破

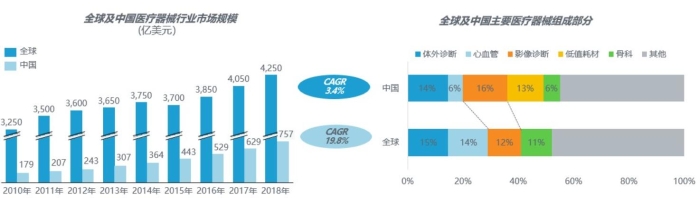

在全球醫療器械市場中,醫學影像設備排名第三,占比12%;在中國,醫學影像設備是醫療器械市場的最大組成部分,占比16%。圖1表示全球及中國醫療器械行業市場規模和器械組成部分。

圖1 全球及中國醫療器械行業市場規模和器械組成

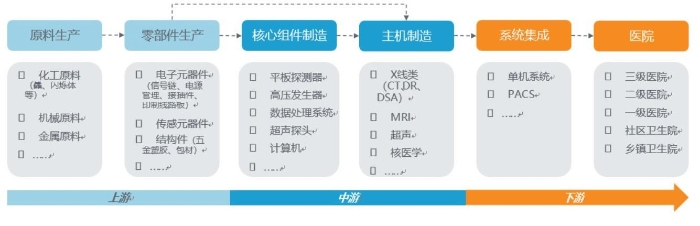

醫學影像產業鏈可細分為六個環節:分別為原料生產、零部件生產、核心組件制造、主機制造、系統集成和醫院。原材料、零部件、電子元器件和機械加工業屬于上游。核心組件和主機制造屬于中游,核心組件包括:平板探測器、高壓發生器、數據處理系統、超聲探頭等。醫院屬于下游。產業鏈如圖2所示。

圖2 醫學影像產業鏈

醫學影像設備整機是醫學影像產業的主體,在X成像、核磁共振成像、超聲成像、核醫學影像、光成像及熱成像六大類中,CT、MRI和超聲為三大主要市場。

醫學影像產業是中國醫療器械規模最大的細分市場,從產業鏈上看,越往上游國產化能力越弱。政策和需求不斷推進中國醫學影像市場發展,而國產醫學影像設備技術成熟度主要分布于成長期,DR、超聲、CT國產化程度較高,但大部分核心部件和高端設備主機制造仍依賴海外。

醫學影像進出口價差較大,超聲、DR、CT等存在國產替代、出口機會,目前國內影像設備出口金額最大的是超聲、CT(DR暫未統計數據)。

X射線球管、高壓發生器、平板探測器、數據采集系統是的DR核心組件,其中,中低端產品已實現國產、高端組件仍需進口。

CT球管、滑環、X線探測器和發生器、數據采集系統等CT技術核心組件壁壘較高,國產能力有待提高,CT的核心部件國產能力較弱,探測器、滑環、數據采集系統技術能力較弱。

超導磁體、射頻發射器、射頻線圈和放大器為MRI的核心部件,國內廠商自產能力與進口廠商差距較大。

國產高端超聲探頭已實現自產化,超聲設備具備整體國產化基礎。盡管目前國內高端探頭(如彩超)仍然多數使用進口產品,但國內開立醫療、邁瑞醫療、祥生醫療均自主研發關鍵技術,超聲設備主機和零部件的國產化正在推進。

PET設備的核心部件是探測器和數據處理系統,基本都來自進口。PET設備與CT設備類似,由機體、床、控制臺、計算機幾大部分組成,其中機體內核心部件是探測器,目前有部分國產,但高端設備均來自進口;另外,PET高度依賴計算機處理技術,對數據處理系統有較高要求,國產廠家有較大差距。

創新機制 服務全生命周期監管

醫用數字成像設備重點實驗室是醫療器械科學監管體系的重要支點,目標是全方位服務醫用數字成像設備的“三全一新”,即全生命周期、全產業鏈、全檢驗資質和創新產品的技術支持,引領中國醫用數字成像設備的未來。

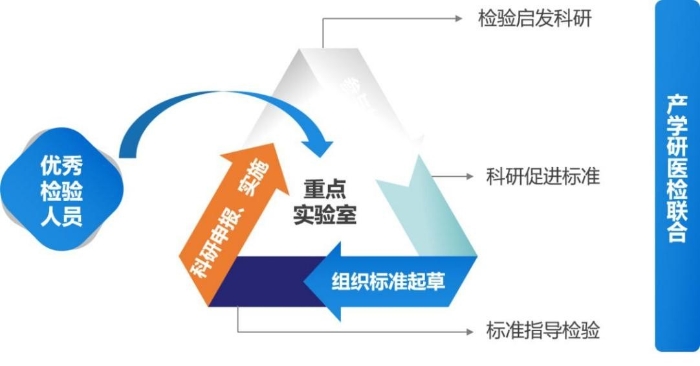

第一,構建“檢驗、科研、標準”三位一體重點實驗室工作模式。實驗室構建了“檢驗、科研、標準”三位一體工作模式,結合監管和產業發展需要,實現科研推動標準、標準引領檢測、檢測反推科研的新機制。

圖3 重點實驗室創新機制

通過組織協調生產企業、科研院所、臨床機構、檢測和監管機構互動與合作,促進“產學研醫檢”結合,構建質量評價標準體系。目前,重點實驗室牽頭或參與10項國家重點研發計劃和省自然基金項目,涉及標準科研資金500萬元以上。2020年成功申報《國產PET核心部件和產業化》《高熱容量CT球管的研發和產業化》等國家重點研發計劃數字診療重點研發專項2項,結題《磁共振設備性能評價》等國家重點研發計劃數字診療重點研發專項2項。

第二,堅持問題導向,創新實驗方法控制影像產品風險。重點實驗室跟蹤影像產品測試方法的發展方向,致力于用實驗室方法控制影像產品風險。

制定市場準入標準,引導放射影像設備低劑量方向發展。針對中國放射檢查頻繁的國情,制定輻射安全類特殊要求。例如,通過標準制定,鼓勵我國采用劑量利用效率更高的閃爍體探測器,使我國拍攝DR所用劑量降低了一半。兒童對于射線的敏感度很高,規定降低兒童輻射劑量所采取的措施,比如自動曝光控制,低劑量輻射協議,拆除濾線柵等,從而大大降低了對兒童的輻射傷害。

創新影像設備圖像質量的量化評價。針對數字醫學成像設備非臨床評價不充分的問題,創建實驗室量化評價方法,以替代基于人體的臨床試驗,在統一參數的同時,大大方便和加快產品上市。例如,在國際上率先制定CT的圖像性能量化評價標準,制定的高對比度分辨率評價統一了MTF測試的流程和工具,制定的LCD評價標準規范了采用基于模型觀察器的客觀對比評價。

牽頭射線產品的監督抽驗,評價產品上市后風險。針對產品上市后的質量問題,牽頭進行國家藥監局醫療器械監督抽驗2個品種:乳腺X射線診斷設備和牙科X射線診斷設備,共完成15批產品抽檢,其中1批次不合格,出具高質量的評價報告和風險提示函。

三方面發力 推動國產設備自主創新

全球疫情對產業發展、格局和未來產生了深遠的影響,國產化醫學影像設備在抗擊疫情中發揮了巨大作用。筆者認為,作為國家藥監局重點實驗室應當從三個重點方向布局,支持國產醫學影像設備產業的高質量發展:推進標準化工作改革支持影像產業創新、探索最小負擔原則提高影像產品上市速度、加強檢驗檢測能力建設提升醫學影像產品質量可控性。

第一,推進標準化工作改革,支持影像產業創新。標準化改革涉及多個方面,可以從管理和技術兩個維度提升支持影像產業創新的力度。

在管理方面,醫療器械標準管理戰略需要實現的是雙目標系統,即平衡保障醫療器械安全有效和促進醫療器械高質量發展。《系統論》中,雙目標系統依賴雙層結構的解決方案,對此,美國FDA采取平臺戰略形成二級結構,歐盟標準管理采取協調機制形成二級結構,建議研究制定中國特色的醫療器械標準管理的戰略結構,即“平臺+協調”的二元二級戰略結構,對醫療器械標準擴展供給渠道,提高供給數量,加快制定速度,突破國際標準制定等,從而支持產業發展。

在技術方面,應聚焦并引領影像產業發展方向,包括:高端和新型數字化成像設備及功能的安全有效評價;新研究數字影像產品及核心部件的可靠性和可用性;醫學影像設備人工智能相關的準確性和可靠性;研究影像遠程診斷和操作的安全風險;新技術產品對人體生理效應的評價研究、大型醫用成像設備的電磁兼容檢測規范性研究。結合國家藥監局醫用數字成像設備重點實驗室建設,圍繞檢測、科研、標準三位一體發展,與產學研醫相結合,加強醫療器械標準的科研支撐能力,加強對基礎通用、共性技術標準的研制,鼓勵標準化科研人員與企業技術人員相互交流,提升醫療器械標準的科技含量,與醫療器械國際標準和其他先進標準同步發展。

第二,應用最小負擔原則,提高影像產品上市速度。《全球科技通史》將人類社會的發展和科學的作用歸結為能量和信息兩個維度的進步。醫療器械注冊審評審批是基于信息的科學,主要包括信息輸入(注冊申報資料)、信息處理(立卷審查、審評審批過程)和信息輸出(審評結論、審評報告、注冊許可)。

最小負擔原則即“用最少量的必要信息,在適當的時間、以最有效的方式,恰當地解決相關監管問題或事項”。醫療器械注冊審評審批致力于通過加快開發、評估、審查過程,幫助患者更及時地獲得新的醫療器械并能夠持續使用高質量、安全和有效的現有醫療器械,以符合其保護和促進公眾健康的使命。通過減輕審評審批和行業負擔,患者可以更早且持續獲得有益的產品。最小負擔原則適用于所有醫療器械及其全生命周期(含上市前和上市后),主要包括七條內容,分別是:

1.審評機構將要求提供必要的最少信息,以充分解決當前的審評問題;

2.企業在提交注冊申報資料時,應保證審評機構負擔最小;

3.采用最有效的方法解決問題,如充分的溝通交流,或者制定補正通知書的指導原則,提出補正通知書的要素“證據、差距、原因、期望”,清晰、簡明地傳達審評要求、期望、過程、政策和決定,以及這些背后的基本原理;

4.在合適的時機要求信息,如在合適和可行的情況下利用真實世界數據收集以減少對臨床數據的要求;

5.與技術相適應并充分考慮特殊的產品創新周期、證據需求及患者需求;

6.在合理和可行的前提下利用和參考其他國家的數據和監管部門決策;

7.在實現國際醫療器械監管趨同和協調統一的工作中應用最小負擔原則,如認可和使用國際和其它標準組織發布的標準。

應用最小負擔原則有利于減輕審評負擔,將有限的審評審批資源聚焦在高風險醫療器械產品,通過最有效的方式在最恰當的時機,利用最少量的必要信息進行有效監管,更好地促進最新的高質量、安全、有效和經濟的醫療器械產品快速應用到臨床,及進入市場來滿足患者需求。

第三,加強檢驗檢測能力,提升醫學影像產品的質量可控性。高端醫學影像設備雄踞制造業技術鏈和價值鏈的頂端,其最本質的特征是高質量,包括高性能、高穩定性和高可靠性。中國醫學影像設備制造要實現突破,首先要解決制造質量問題,其關鍵是能否建立起堅實的技術基礎支撐能力,而核心關鍵是能否首先建立起精密測量能力和全面檢測能力。

我國需要加速實施“檢測三能力”建設,即補齊精密檢測能力,追平超精密檢測能力,突破和掌握基于“完整精度”的檢測能力。在這個意義上,制造與檢測兩種能力無法分家,必須實現制造檢測一體化。只有構建起系統的精密檢測能力,中國醫學影像設備才能順利從中低端向中高端邁進。

(作者單位:遼寧省醫療器械檢驗檢測院)

《中國醫藥報》社版權所有,未經許可不得轉載使用。

(責任編輯:何璇)

右鍵點擊另存二維碼!

-

為你推薦

互聯網新聞信息服務許可證10120170033

網絡出版服務許可證(京)字082號

?京公網安備 11010802023089號 京ICP備17013160號-1

《中國醫藥報》社有限公司 中國食品藥品網版權所有