《中國藥典》2020年版第四部通用技術要求增修訂概況

- 2020-09-01 14:04

- 作者:

- 來源:《中國藥品標準》雜志

《中華人民共和國藥典》(以下簡稱《中國藥典》)四部收載了通用技術要求、藥用輔料和藥包材標準,其中,通用技術要求是藥品標準的共性要求,是藥典標準的基礎,包括制劑通則,通用檢測方法和指導原則三部分。《中國藥典》2015年版在歸納、驗證和規范的基礎上,突破性地將《中國藥典》2010年版各附錄中的制劑通則、通用檢測方法和指導原則整合單列成第四部中的通用技術要求部分,首次實現了藥典各部共性技術要求和檢測方法的協調與統一。通過五年的實踐,《中國藥典》2020年版對整合后的通用技術要求進行科學系統的增修訂,立足我國國情,注重與國際標準的協調,不斷完善藥品質量控制要求,借鑒和采用國際先進成熟分析技術,為進一步建立嚴謹的藥品標準,提高藥品安全性和有效性奠定基礎。本文對編制情況、主要特點和增修訂內容進行了全面介紹。

1 指導思想和編制過程

1.1 指導思想

以編制大綱為指導,以國際標準為參考,以科研課題和研究數據為依托,國家藥典委員會持續完善《中國藥典》四部通用技術要求體系建設,制定更加嚴謹合理,與國際標準更加協調,主要開展以下重點工作:制劑通則部分系統調整整體框架,體現制劑全過程控制,突出制劑個性化要求,保證制劑的穩定性和批間一致性。通用檢測方法和指導原則部分進一步擴大先進成熟檢測技術的應用,提高分析方法的專屬性、靈敏度、可靠性和適用性;加強中藥材外源污染控制方法、滅菌工藝驗證和環境檢測等相關技術要求的制定;提高與國際通用性技術要求的統一性。

1.2 編制過程

自2017年8月第十一屆國家藥典委員會成立以來,《中國藥典》四部通用技術要求各專業委員會組織開展一系列通用技術要求課題的研究工作,共設立國家藥品標準提高、國家藥品醫療器械審評審批課題50余項,為提高藥典通用技術要求的水平奠定了堅實基礎。同時,把好標準審評和藥典準入關,籌辦審評會議50次,審議標準草案百余個,審議反饋意見3000余條。編制期間,《中國藥典》2020年版四部通用技術要求的編制積極貫徹新頒布的《中華人民共和國藥品管理法》,在確保適用性的基礎上,充分考慮與人用藥品注冊技術要求國際協調會(ICH)指導原則的協調統一。除生物制品、藥用輔料和藥包材通則和指導原則外,《中國藥典》2020年版四部通用技術要求共新增23個,修訂83個詳見表1。

2 主要特點和增修訂內容

2.1 制劑通則論述框架和技術要求進一步完善

2.1.1 系統修訂制劑通則整體框架

0100制劑通則旨在通過對藥物制劑的總體論述來指導醫藥工作者對不同劑型、亞劑型進行合理的應用。《中國藥典》2015年版制劑通則是《中國藥典》2010年版中藥、化學藥和生物制品制劑通則的簡單整合,缺少關鍵考察項的匯總和歸納。為進一步引導生產企業全面關注制劑生產質量控制和整體要求,對0100制劑通則進行修訂,主要修改包括兩個方面:首先完善了敘述結構。從藥物制劑制備的原則“安全、有效、可控、依從性”的角度出發,增加對劑量單位均勻性、穩定性、安全性與有效性、劑型與給藥途徑、包裝與貯藏和標簽與說明書等部分的分論述;強調中藥制劑在整個生產過程中的關鍵質量屬性,關注每個關鍵環節的量值傳遞規律。其次,完善了具體內容。提出劑量單位均勻性的要求,保障制劑生產質量的批間和批內藥物含量等的一致性,體現制劑全過程控制的理念;在穩定性中提出復檢期概念,促進生產企業根據產品自身的穩定性特性進行前瞻性的質量考察;在安全性與有效性中提出“通過人體臨床試驗證明藥物的安全有效性后,藥物才能最終獲得上市與臨床應用”,提示上市制劑的處方和工藝不得隨意變更。

2.1.2 系統修訂各制劑通則的框架和表述

《中國藥典》2020年版制劑通則統一了各劑型論述框架及主要制備技術的簡單論述。除0110糊劑及0186膏劑外,其他36個劑型均不同程度修訂了體例格式。為進一步統一目前各劑型的表述問題,規范統一“生產與貯藏期間應符合下列規定”項下內容,按照原輔料→工藝與技術→質量與控制→包裝與使用→貯存與運輸等五方面的技術要點,著重補充大多數劑型缺少的工藝與技術方面的闡述。增加特殊亞劑型臨床使用關注點,如泡騰片不得直接吞服等,指導臨床合理用藥。

2.1.3 收載和整合臨床成熟劑型和亞劑型

收載和整合臨床成熟劑型和亞劑型,體現《中國藥典》的先進性和對我國臨床成熟新制劑技術的支持。0107栓劑中增加了陰道用膨脹栓亞劑型,根據陰道膨脹栓兼有傳統栓也有自身可膨脹性的屬性,增加膨脹值的檢驗方法。根據吸入制劑發展趨勢,進一步明確相關劑型的定義和歸屬范圍,對“softmist”吸入制劑新類型,在0111吸入制劑中新增“吸入噴霧劑”一節。整合《中國藥典》2015年版0112噴霧劑及0113氣霧劑通則中的相關內容,將其從“供霧化器用的液體制劑”子分類中移出,歸類于獨立的子分類“吸入噴霧劑”,并將“供霧化器用的液體制劑”改為“吸入液體制劑”。

2.1.4 增修訂制劑安全性及有效性指標

注射劑直接通過注入人體發揮藥效,是風險最高的劑型之一。為進一步提高注射劑的質量控制要求,《中國藥典》2020年版注射液增加了配制后的質控要求,即“注射用無菌粉末配制成注射液后應符合注射劑的要求”和“注射用濃溶液稀釋后應符合注射劑的要求”,提示企業應關注注射用無菌粉末和注射用濃溶液配制成注射液時的質量控制。吸入制劑在使用時從裝置中釋放出來的劑量即為遞送劑量,是目前標示的劑量(釋放劑量)減去裝置中的殘留量,為直接進入患者口部的藥量,與醫生的臨床用藥依據及患者的實際使用療效息息相關。為進一步保障吸入制劑臨床使用的療效,《中國藥典》2020年版吸入制劑通則中明確要求在產品說明書和/或標簽中規格項下增加遞送劑量的標示。同時,為方便理解,分別敘述吸入氣霧劑、吸入噴霧劑、吸入氣霧劑(貯庫型、囊型和泡囊型)說明書應標明項,即:吸入粉霧劑說明書應標明:(1)總撳次,(2)每撳主藥含量及遞送劑量,(3)臨床最小推薦劑量的撳次;吸入噴霧劑說明書應標明:(1)總噴次,(2)遞送劑量,(3)臨床最小推薦劑量的噴次,(4)如有抑菌劑,應標明名稱;貯庫型吸入粉霧劑說明書應標明:(1)總吸次,(2)遞送劑量,(3)臨床最小推薦劑量的吸次。膠囊型和泡囊型吸入粉霧劑說明書應標明:(1)每粒膠囊或泡囊中藥物含量及遞送劑量,(2)臨床最小推薦劑量的吸次,(3)膠囊應置于吸入裝置中吸入,而非吞服。透皮貼劑的臨床使用具有不完全釋藥、藥物殘留于制劑中的量較大等特點,其規格標示、技術研究要求等方面不同于其他劑型的制劑。目前國內已上市透皮貼劑規格的標示方式不統一,存在臨床用藥差錯的風險。因此,在《中國藥典》2020年版貼劑項下引入釋藥速率概念,增加“透皮貼劑應在標簽和/或說明書中注明貼劑總的作用時間及釋藥速率,每貼所含藥物劑量及藥物釋放的有效面積;當無法標注釋藥速率時,應標明每貼所含藥物劑量、總的作用時間及藥物釋放的有效面積”相關內容。

2.1.5 修訂制劑通則相關指導原則

修訂9001原料藥物與制劑穩定性試驗指導原則。原料藥物與制劑穩定性研究是藥物質量可控、安全有效的重要基礎研究內容,是藥物市場競爭的重要影響因素之一,也是藥物制劑技術創新的重要領域之一。穩定性研究的主要目的是提供原料藥與制劑在各種環境因素(如溫度、濕度和光照等)條件影響下,其質量隨時間變化的規律,并依此為藥品的生產、包裝、貯存、運輸以及制定有效期提供科學依據。各國藥典和各國藥品審評審批部門對穩定性研究內容均有詳細的指導和規定。《中國藥典》2020年版對9001原料藥物與制劑穩定性試驗指導原則進行修訂,強調制劑生產期間仍需關注產品后期穩定性考察和質量控制,進一步落實產品全生命周期管理理念。提出了制劑質量顯著變化的定義[(1)采用生物或免疫法測定時效價不符合規定;(2)任何降解產物超過標準限度要求;(3)外觀、物理常數、功能試驗(如顏色、相分離、再分散性、粘結、硬度、每撳劑量等)不符合標準要求。然而,一些物理性能(如栓劑的變軟、霜劑的熔化等)的變化可能會在加速試驗條件下出現;(4)對于某些劑型, pH值不符合規定;(5)12個制劑單位的溶出度不符合標準的規定],指導企業關注各制劑的關鍵質量屬性。此外,明確溫度敏感藥品運輸的關注點,在該類藥品流通過程中應采用適當防范措施保證藥品質量。對緩控釋制劑、微粒制劑、吸入制劑等特殊制劑,列出其穩定性重點考察項目,指導生產企業持續關注各制劑的關鍵質量屬性。修訂9013緩釋、控釋和遲釋制劑指導原則。對該指導原則的框架進行重新編排,分為概述、制備、評價三部分內容,同時提高了制劑研發的技術要求。

2.2 成熟分析技術的應用進一步擴大,安全性控制要求與國際標準進一步協調

2.2.1 新增先進成熟分析技術

新增0451 X射線熒光光譜法(XRF)。XRF可對中藥、原料藥、輔料、藥包材、制劑中的元素進行定性和定量分析,具有準確度高、精密度好、分析范圍廣、操作簡單快捷、樣品無損等優勢。美國藥典(USP)、歐洲藥典(EP)、英國藥典(BP)均已收載XRF作為法定方法使用。參照各國藥典及國內使用的實際情況,增訂《中國藥典》XRF標準,制定供試品的制備、儀器的校正和檢定、測定法一般要求,規范和指導XRF在藥品質量控制中的應用。新增1001聚合酶鏈式反應法(PCR)、9107 DNA測序技術指導原則。核酸檢測技術主要用于動植物類藥材、動物源性原材料與輔料、微生物、生物制品生產檢定用菌毒種、動物細胞基質等的鑒定,具有高特異性、高靈敏度、高效率和高準確性,對檢測樣品要求低、操作簡便。增訂PCR標準,制定儀器、PCR體系、方法適用性試驗、測定法一般要求,制定DNA測序技術涉及的測序模板制備、DNA測序方法、結果分析和結果判定的要求,為藥品生產和檢驗過程中的準確可靠鑒定及臨床用藥安全提供保障。

2.2.2 在原有檢測方法項下新增靈敏度更好、專屬性更強、準確性更高的方法

0931溶出度與釋放度測定法項下增訂流池法和往復筒法。依照ICH Q4B附件7溶出度測定法流池法、USP和EP溶出度測定法往復筒法中相關的儀器參數和技術要求,以及目前市售溶出度流池法、往復筒法測定儀的規格參數,通過對制藥企業、研發機構、儀器廠商等的調研,并結合復方酮康唑乳膏、碳酸鋰緩釋片等具體品種釋放度方法的研究結果,兼顧國內實際應用和國際接軌兩方面,制定《中國藥典》四部溶出度與釋放度測定法第六法流池法和第七法往復筒法儀器裝置、測定法、結果判定等要求。0601相對密度測定法項下增訂第三法振蕩型密度計法。目前振蕩型密度計法測定密度的技術手段已經成熟,商品化儀器已經能夠滿足準確測定的需求。與傳統比重法相比,振蕩型密度計法具有精確度高、耗樣量少、測量速度快、便于恒溫控制等優勢。參照各國藥典和國內使用實際情況,對儀器的一般要求和測定法等進行規定。0722維生素D測定法項下增訂第四法柱切換法。采用正己烷溶解樣品后直接進樣及二次切換的正相色譜方法,實現維生素D滴劑、維生素AD滴劑和魚肝油中微量脂溶性的前維生素D3和維生素D3與大量脂溶性的各種脂肪油的分離,建立簡便、快速、準確的含量測定方法。將原有的繁瑣操作簡化,縮短檢測時間,大幅減少人工操作,降低人為誤差,提高檢驗結果的準確性和重現性。9301注射劑安全性檢查法應用指導原則中增加單核細胞活化反應測定法(MAT)。隨著各種創新生物技術藥物的發展,傳統的家兔熱原檢查法與細菌內毒素檢查法已不能滿足新型產品安全性控制的需求。單核細胞活化反應測定法利用免疫細胞(單核或巨噬細胞)模擬人體,將其與藥品孵育后分泌的促炎癥細胞因子(如IL-6、IL-1β、TNF-α)為檢測指標反映藥品中污染物的致熱活性。

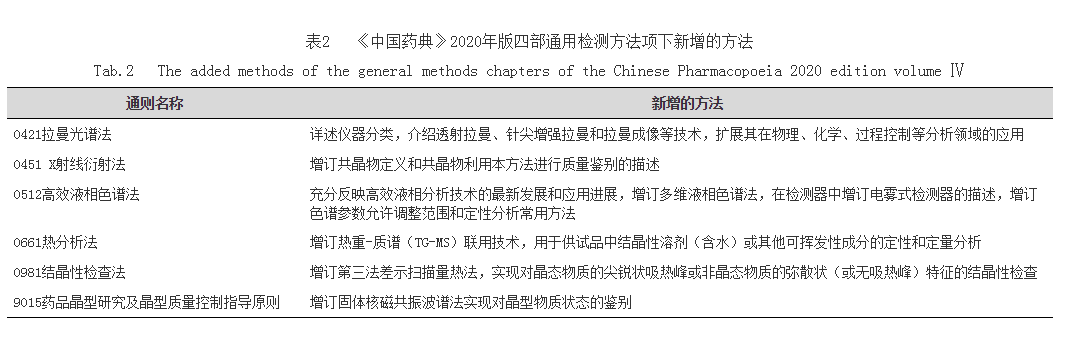

其他修訂內容見表2。

2.2.3 增修訂藥用輔料功能性指標檢查法

藥用輔料的功能性相關指標(FRCs)是對輔料功能性和制劑性能具有重要影響的物理化學性質。比表面積、固體密度、堆密度和振實密度是粉體材料表面特性的重要表征參數,也是粉體藥用輔料的重要功能性指標。《中國藥典》2020年版新增0991比表面積測定法、0992固體密度測定法、0993堆密度和振實密度測定法。參照歐美日藥典討論組(PDG)協調案、國標(GB/T 19587-2004),給出了比表面積、固體密度的基本定義和術語,并根據國內使用實際情況,對儀器裝置和測定法等進行規定。堆密度和振實密度常用于計算粉體的豪斯納(Hausner)指數和壓縮指數,參照ICH Q4B附件13堆密度與振實密度測定法,制定《中國藥典》堆密度和振實密度測定法固定質量法、體積計法和固定體積法,以及粉末壓縮性指數和豪斯納比率計算公式。為固體制劑的處方、工藝研究,藥用輔料的選擇提供了更多研究方法技術儲備。

2.2.4 強化分析方法適用性要求的制定,確保藥典方法的適用性和分析結果的可靠性

新增9099分析方法確認、9100分析方法轉移指導原則。在對USP、美國分析化學家協會(AOAC)分析方法確認、轉移的技術文件研究的基礎上,結合我國的實際工作情況,對方法確認、轉移的概念進行解析,對確認過程和要求進行說明,提出藥品分析方法轉移的步驟,為藥品檢驗工作者和質量控制人員提供指導性強和操作性強的技術參考。修訂9101分析方法驗證指導原則,刪除校正因子相關內容,修訂準確度、精密度可接受范圍表,基本與ICH Q2、AOAC等指導原則保持一致。針對分析工作中可能遇到的實際問題,對部分通用方法進行了修訂完善,對實際應用更具指導意義(表3)。

2.2.5 穩步推進體外方法替代體內生物測定方法

1208肝素生物測定法新增抗Ⅱa因子/抗Xa因子效價測定法、1213硫酸魚精蛋白測定法新增肝素結合力滴定法,以體外方法替代體內生物測定方法,以儀器測定判定終點,提高了檢測方法的客觀性、精密度。《中國藥典》2015年版收載的兔全血法、血漿復鈣法、活化部分凝血活酶時間(APTT)法均為凝血時間測定法,前兩法需要使用實驗動物,且方法操作復雜,主觀因素多,實驗誤差大。《中國藥典》2020年版新增肝素生物測定法抗Ⅱa因子/抗Xa因子效價測定法,利用肝素和抗凝血酶結合形成的復合物對Ⅱa因子/Xa因子的抑制作用,引起過剩因子與生色底物反應顯色的原理,測定肝素效價;新增硫酸魚精蛋白測定法肝素結合力滴定法,利用硫酸魚精蛋白與肝素結合形成的穩定復合物具有乳狀液的特性,檢測其吸光度的突變作為實驗終點,測定效價。兩種方法結果客觀、準確、可靠,符合實驗動物的減少、優化、替代(3R)原則。

2.2.6 加強中藥材外源性污染控制方法的制定

《中國藥典》2020年版加強了中藥安全性控制方法的制定。修訂2341農藥殘留量測定法第四法農藥多殘留量測定法-質譜法,采用氣質聯用和液質聯用法進行定性篩查和定量測定。修訂2351真菌毒素測定法,在控制黃曲霉毒素基礎上,增訂了對人體危害較大的展青霉素、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、嘔吐毒素等的控制,新增黃曲霉毒素、展青霉素液質聯用法,赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮和嘔吐毒素液相色譜法、液質聯用法,和多種真菌毒素液質聯用法。同時,考慮到上述方法需要復雜的樣品前處理、專業儀器以及人員培訓,在中藥質量控制中會受到一定局限,又新增快速、靈敏、操作簡單和低成本的黃曲霉毒素酶聯免疫法,為我國中藥材安全性控制增添了一項新保障。

2.2.7 提高雜質控制要求與國際通用技術要求的協調統一性

修訂0861殘留溶劑檢查法,限度與ICH Q3C指導原則保持一致。異丙基苯、甲基異丁基酮從第三類溶劑修訂為第二類溶劑,限度分別為0.007%和0.45%,增加三乙胺為第三類溶劑。增訂各殘留溶劑在中等極性色譜系統中的校正相對保留時間值,與目前收載的極性色譜系統和非極性色譜系統互補,實現對全部殘留溶劑的正確分析。修訂9102藥品雜質分析指導原則中雜質分類的表述,引入ICH Q3A、Q3B中的藥品雜質報告、鑒定和確證閾值表格及決策樹[18-19],對雜質的鑒定與限定進行直觀判斷。新增9306遺傳毒性雜質控制指導原則,參考ICH M7指導原則,增訂總則、危害評估方法、可接受攝入量的計算方法和限制制定方法。

2.3 微生物控制體系進一步完善

2.3.1 提出中藥飲片污染微生物控制方案

新增1108中藥飲片微生物限度檢查法。以中藥飲片微生物限度標準的制定為突破口,對不同用途的中藥,制定控制微生物污染的策略與方法。相較于按照生產質量管理規范(GMP)生產的藥品,中藥飲片微生物具有污染數量更大、類群更多、污染不均勻等特性,微生物限度檢查方法有其特殊性。根據中藥飲片的污染特性,該方法微生物計數項目包括需氧菌總數、霉菌和酵母菌總數,耐熱菌數;控制菌檢查項目包括耐膽鹽革蘭陰性菌計數,大腸埃希菌、沙門菌。規定了檢驗量、供試液制備方法、計數方法適用性試驗,容許更大的不確定因素用于結果判斷。

2.3.2 強化全過程控制和關鍵性技術要求

推動藥品微生物實驗室從簡單的終產品檢驗向風險調查、風險評估、風險管理方向轉變,加強全過程控制保障的理念。在結合我國醫藥產業的發展階段和技術進步方向的基礎上,進一步明確和細化檢查方法的通用性和規范性要求,如1101無菌檢查法中明確環境監控范圍、培養基的保存和使用時限、菌種保存和使用中的規定、培養基靈敏度試驗的培養時間、無菌檢查法的關鍵操作步驟、檢驗數量(一次試驗所用供試品最小包裝容器的數量)和檢驗量(供試品每個最小包裝接種至每份培養基的最小量)、培養及觀察的相關要求;1105非無菌產品微生物限度檢查:微生物計數法規范了氣霧劑供試品制備方式,增訂小劑量、低含量、小批量樣品的檢驗量;1107非無菌藥品微生物限度標準修訂半固體制劑的微生物限度標準,與液體制劑一樣應從嚴控制。新增9207滅菌用生物指示劑指導原則和9208生物指示劑耐受性檢查法指導原則,彌補了中國藥典在生物指示劑方面的不足,規范了滅菌生物指示劑的質量控制,強調了藥品生產過程中的微生物監控。修訂9203藥品微生物實驗室質量管理指導原則,細化和完善管理要素,進一步增強藥品微生物實驗室質量管理的能力和水平。重點完善了滅菌法和9206無菌檢查用隔離系統驗證和應用指導原則,更好地服務于藥品生產工藝過程中重點操作環節的過程控制。在充分調研國內企業生產現狀的基礎上,對滅菌法具體技術內容進行修訂,補充完善了滅菌方法的原理、技術要點及相關要求,增訂新的滅菌方法,更好地指導和規范國內無菌藥品滅菌/除菌生產工藝,保障無菌藥品的無菌保證水平符合要求;規范了隔離系統的總體架構,引入設計確認、安裝確認、運行確認、性能確認(4Q)驗證體系,完善無菌檢查相關的應用驗證項目和無菌檢查結果的解釋,增訂日常使用規范、維護和周期性回顧等應用內容。

2.3.3 引入微生物檢驗新技術

《中國藥典》2020版擴大了分子生物學技術在藥品微生物檢測中的應用,新增1021細菌DNA特征序列鑒定法。將測得的細菌16S rRNA基因特征序列與經驗證的專業數據庫進行比對,實現細菌的生物學鑒定。該方法包括實驗環境和儀器的一般要求、試劑及其制備方法、方法適用性試驗和待檢菌的測定。

3 小結

《中國藥典》四部通用技術要求是保證國家藥品標準正確執行的重要基礎。《中國藥典》2020年版四部通用技術要求積極貫徹新頒布的《中華人民共和國藥品管理法》,在確保適用性的基礎上,借鑒ICH和各國藥典內容,吸收近年來發展的新方法、新技術、新設備和新理念,為保障我國藥品安全、有效和質量可控提供技術和方法上的支持,在鼓勵先進檢測技術應用、提高我國藥品質量控制水平、強化藥品監管手段、促進醫藥行業健康發展和增強《中國藥典》國際影響力方面必將發揮重要和積極的作用。(摘自《中國藥品標準》雜志)

《中國醫藥報》社版權所有,未經許可不得轉載使用。

(責任編輯:李碩)

右鍵點擊另存二維碼!

-

為你推薦