改良型創新為制藥企業打造下一個黃金賽道

- 2021-05-13 09:58

- 作者:王立峰

- 來源:中國食品藥品網

基于國家醫保控費的大前提下,集采已經常態化且不斷加速,對于傳統以仿制藥為核心的中國制藥企業來說,不得不面對生死考驗。如果企業不具備產業鏈整合能力,無法形成制造業的資源或技術優勢,在目前全面推進仿制藥質量和療效一致性評價后形成的同質化競爭格局下,價格戰成為企業應對集采的方式,仿制藥面臨中國式“集采斷崖”,多數仿制企業必須謀求新出路。創新當然是藥企生存發展的永恒之道。然而,顛覆式的創新投入大、周期長,風險過高,并非所有企業都有能力和資源走向顛覆式創新。而改良型創新基于既有產品和市場上的迭代,不失為一部分企業突破重圍獲得新生的不二之選。

“改”“良”是改良型新藥的靈魂

改良型創新也是未來一部分國內制藥企業向覆蓋式創新過渡的重要環節。相對而言,盡管改良型創新開發周期和資金投入都較仿制藥大得多,但更大的成功概率和更容易的市場推進,促使企業將改良型創新作為未來10年制藥企業的發展關鍵。當然,首先需要考慮項目的立題依據和開發策略。

業內普遍認為,我國的改良型創新與美國的505b(2)管理范圍是一致的,505(b)2細化的各種分類在我國對應一般化學藥物的二類新藥。不過,在實際申報上,需要真正理解改良型新藥的要點,我國定義的文字簡單而高效--“改”“良”就是改良型新藥的靈魂。

除了增加適應癥,多數的“改”是基于藥學研究,使用各種成熟或迭代的新藥學技術甚至器械技術將已經經過臨床驗證的化合物進一步改進,核心要素是對已經上市的產品進行深入研究,挖掘其在臨床或藥學上可以改進的要素。比如藥物吸收不好,可以通過制劑或改成前藥增加藥物的體內溶出;比如改善首過效應,可以考慮繞開口服路徑,開發靜脈或吸入制劑;以及開發適合兒童或神經領域的新劑型等。隨著技術的不斷發展,一些醫療器械載藥甚至數字化技術也不斷應用在藥物的改良中。

其實對于改良型新藥,尤其是監管部門在批準新藥時,更加重視“良”的特性,也就是通常所說的與原始產品相比,通過藥學的“改”能得到臨床療效的“良”。事實上,在既往成功的產品中也能看出,這種“良”的結果在一定程度上能夠為產品鞏固臨床地位或擴展新的治療領域,助力產品煥發二次青春,延長生命周期。

阿立哌唑的改良之路

從國際經驗來看,阿立哌唑的改良之路值得當下希望通過改良提升產品的本土企業加以借鑒。

該藥是大冢制藥的發家產品,大冢通過各種手段延續其專利至2015年,對產品的各種特性和劑型不斷豐富和完善,峰值銷售額接近40億美元。面對專利懸崖和一系列挑戰者,大冢通過開發1個月以上的超長效制劑使其在專利到期后仍然具有10億美元以上的銷售份額,同時還開發了me better的下一代產品依匹哌唑,雖然二者沒有達到阿立哌唑的銷售峰值,但也避免了專利到期的業績懸崖式下降,是相當成功的一個改進案例。

除了直接仿制原研產品,其競爭對手愛爾蘭Alkermes公司也通過改良的方式取得成果,該公司抓住機會開發了月桂酰阿立哌唑微米晶長效混懸注射劑,于2015年同步上市,2018年還繼續推出了微米粒徑的月桂酰阿立哌唑顆粒,兩者可以達到6周至2個月一次的給藥周期,同樣也在不斷取得市場份額。阿立哌唑的改良故事仍然在繼續,大冢制藥2017年推出了全球第一個數字化的阿立哌唑片劑,服用后藥片中的芯片會和胃酸發生反應,發出信號傳輸到手機,實現數字化跟蹤,該項目開創了智能傳感技術與藥物制劑技術相互結合的新紀元。

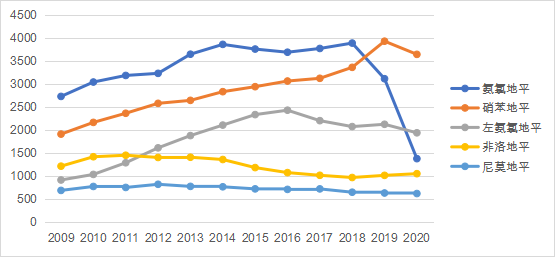

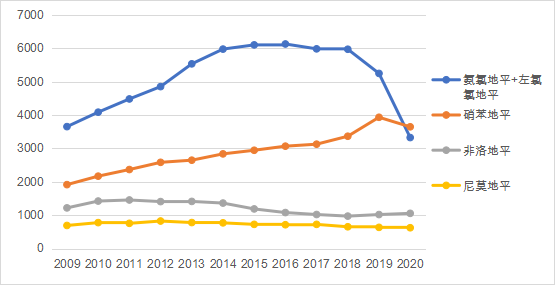

國內此類成功經驗也較多,如氨氯地平的改良案例。從鈣拮抗劑近十幾年的銷售來看,改良型產品左氨氯地平在上市后異軍突起,很大程度上是借力氨氯地平此前的基礎,在很短時間內超過老牌藥物非洛地平和尼莫地平,甚至在集采效應后超過了氨氯地平(見圖1),但這種改良的成功,還是基于氨氯地平的本身優勢。因此,疊加在一起來看,左氨氯地平挽救了氨氯地平仿制加劇后的市場地位(見圖2)。

圖1 幾個主力鈣拮抗劑產品的銷售情況

圖2 氨氯地平與左氨氯地平市場疊加后與主力鈣拮抗劑的銷售情況

改良型創新的優勢

對于在一些領域處于領先地位的原研企業來說,改良型創新也能形成一定的市場獨占期,而且自家多年熱銷產品,產品特性清晰、技術細節明了,原料也是現成,選擇改良延續產品線是必然之舉,可通過改良打破原研專利斷崖風險。而對于挑戰者來說,改良型創新也可避免在“搶仿大戰”中成為犧牲品,通過對于原研產品的改良尋找到可借之力。

與創新藥高開發風險相比,改良型新藥投入低,風險相對更低。同時基于原研藥市場成功經驗的加持,臨床接受度更高,利潤回報較快。改良型創新必將成為下一輪中國制藥企業走向創新過渡的黃金賽道。

本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。

《中國醫藥報》社版權所有,未經許可不得轉載。

《中國醫藥報》社版權所有,未經許可不得轉載使用。

(責任編輯:劉思慧)

右鍵點擊另存二維碼!

-

為你推薦