【輿情周刊】“械字號”亂象頻發 整治重拳接踵而至 一類器械遭清理 二三類器械也不容忽視

- 2021-04-12 13:45

- 作者:于千舒

- 來源:中國健康傳媒集團《輿情周刊》

近幾年,隨著輕醫美的走紅,以“醫美面膜”為噱頭的所謂“械字號產品”受到年輕人的熱捧。2019年,“藥妝”概念被“封殺”后,宣稱“保濕”“美白”“祛痘”“消炎”“醫美”等各種功效的“械字號護膚品”、宣稱醫療功效的“殺幽”牙膏等大行其道,活躍在KOL(意見領袖營銷)、電商微商平臺上。在淘寶天貓平臺,2019年,“傷口敷料”隸屬于“其他>OTC藥品/醫療器械/計生用品”。據淘寶天貓全網銷量數據,2019年第四季度淘寶天貓全網傷口敷料成交金額達6.66億元,同比增長883.2%。

2020年初,國家藥監局發布科普文章,明確指出不存在“械字號面膜”,整頓“械字號”產品的序幕隨之拉開。目前,在淘寶天貓平臺,“傷口敷料”隸屬于“其他>醫療器械>傷口敷料”,在京東平臺,“醫用敷料”則隸屬于“醫療保健>保健器械>醫用敷料”。在這些電商平臺上,“械字號面膜”的提法都變成了“冷敷貼”“修復貼”等的規范說法,但經過之前轟轟烈烈的“市場教育”后,換湯不換藥的宣傳,仍然讓廣大求美者趨之若鶩。

在“械字號護膚品”繁榮的背后,是“打擦邊球”的虛假宣傳和醫療器械產品注冊備案的亂象。各地也開始積極行動起來,對械字號產品進行整治和清理。本文對2020年以來,“械字號”產品相關話題進行梳理,旨在呈現輿論關注點,政策發力點。

輿情走勢及關鍵節點

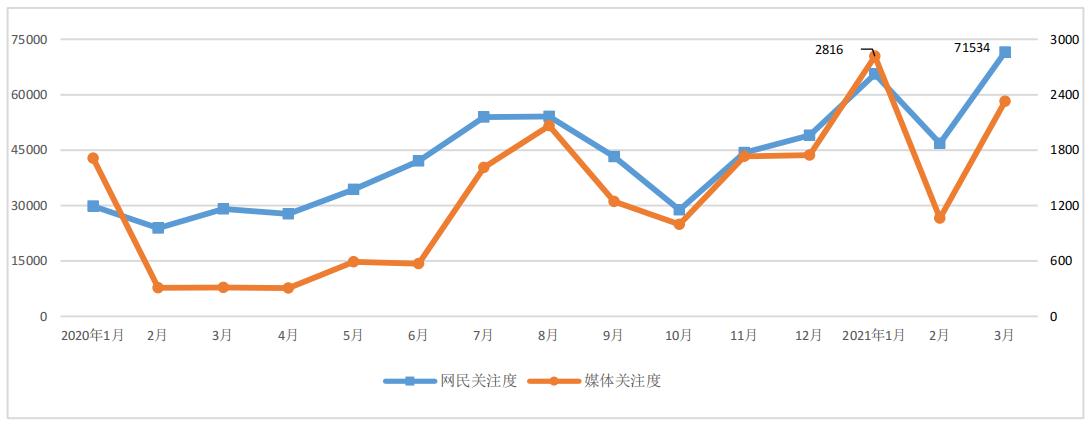

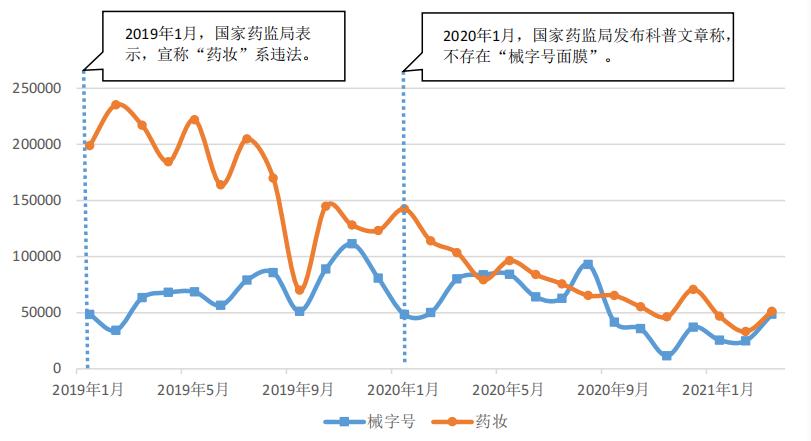

圖1 “械字號亂象”媒體關注度和網民關注度月度走勢圖

以2020年1月1日~2021年4月9日為監測時間段,網民關注度和媒體關注度如圖1所示。

一、厘清“械字號面膜”誤區,規范直播帶貨行為。

2020年1月2日,國家藥監局在官網上發布《安全用妝,伴您同行-化妝品科普之“化妝品科普:警惕面膜消費陷阱”》。文章明確指出,不存在“械字號面膜”的概念,醫療器械產品也不能以“面膜”作為其名稱,且“妝字號面膜”不能宣稱“醫學護膚品”。消息一經發布,立即引起了業內的廣泛關注。媒體紛紛對相關內容進行報道,如央視財經客戶端發表《剛剛,國家藥監局發聲:“械字號面膜”不存在!》、微信公眾號“青眼”發表《藥監局表態后,超3000款違規“械字號面膜”仍售賣》《中國經濟周刊》刊發《國家藥監局發聲:不存在械字號面膜,妝字號面膜不能宣稱醫學護膚品》等。

在微博平臺上,#械字號面膜不存在#話題閱讀量1.3億人次。網民紛紛為監管部門點贊,并呼吁加大監管力度。如@旋米:朋友圈好多都在賣械字號醫用面膜,夸的天花亂墜的。如果國家不出擊我們消費者很容易被誤導。希望國家加大力度整頓市場秩序吧!@choose:我覺得藥監就得限制售賣平臺,銷售渠道從上架前就得限制,而不是等到已經沖擊了化妝品市場才來去整治。

據“用戶說”發布的《2020年中國國貨美妝行業發展趨勢報告》顯示,自從“藥妝”概念被禁后,“械字號產品”的銷量隨后大增。2019年,在非“妝”類產品中,“械字號”取代“藥妝”成為新的護膚熱點概念,線上成交額激增。根據中國健康傳媒集團食品藥品輿情監測系統顯示,在2019年1月后,“藥妝”輿情數據顯著減少,而“械字號”輿情數據量則不斷攀升;2020年1月后,“械字號”輿情數據量開始下滑,特別是在11月電商“雙十一”促銷時期,較上年降幅達90%。

圖2 “藥妝”“械字號面膜”全網聲量趨勢圖

2020年11月6日,市場監管總局網站發布《關于加強網絡直播營銷活動監管的指導意見》(以下簡稱《意見》),指出,凡是宣傳為有“醫療”效果,或是醫療機構使用的美容類產品,以及帶有保健功效的食品都將不可再通過直播間進行銷售。若違反規定,相關代言人可被處沒收違法所得,并處違法所得一倍以上二倍以下罰款的行政處罰;而曾在虛假廣告中作推薦、證明受到行政處罰的代言人,三年內禁止進行代言行為。

隨后,界面新聞發表《直播間新規:“醫用”面膜不可賣》稱,知名電商主播李佳琦曾在直播間推薦過所謂的械字號面膜“敷爾佳”醫用透明質酸鈉修復貼,曾創下一夜賣出25萬片的銷售記錄。且不說“械字號面膜”是個營銷概念,中國市場并未有被審核為醫療器械,卻可用于健康人群皮膚預防作用的敷貼,即使真有這樣的產品,之后直播間也無法在未獲相關行政許可的前提下,對這一類產品進行宣傳。

二、“械字號”產品亂象引關注

1.“械字號面膜”虛假宣傳存誤導。

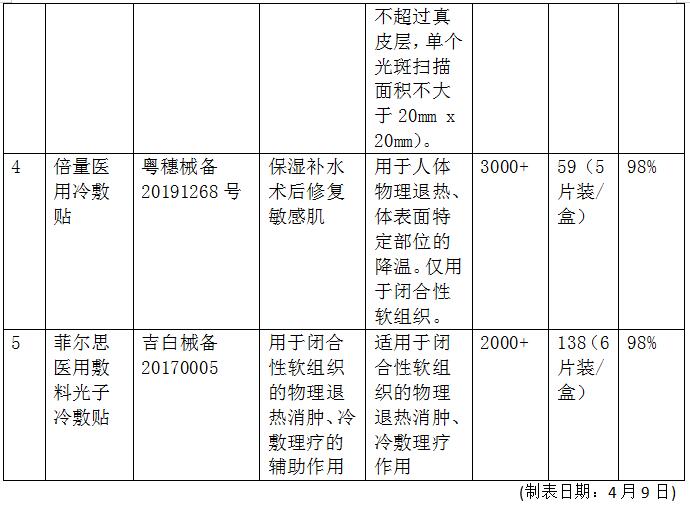

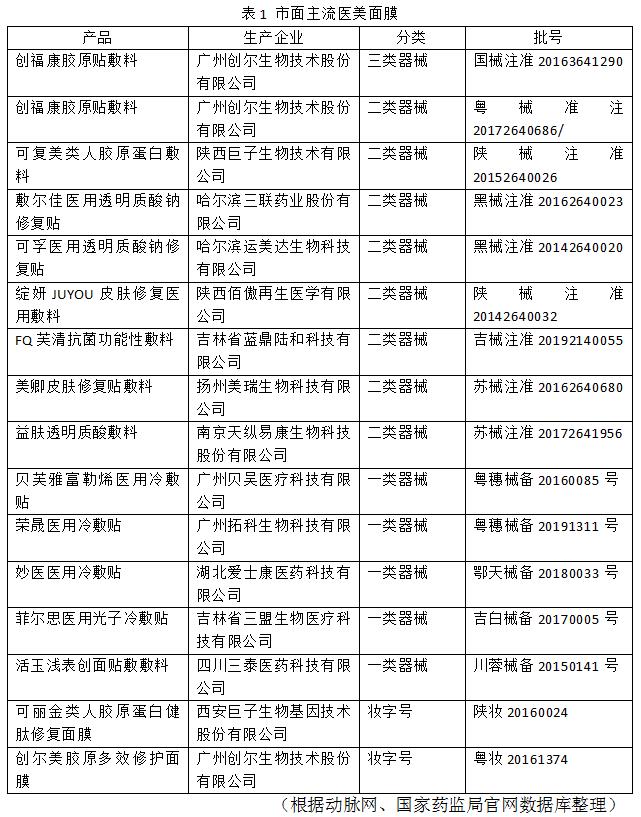

2021年4月6日,動脈網發表《醫用面膜是智商稅,還是新風口?》稱,根據此前媒體報道,在2019年的廣州美博會上,以“醫用面膜”為賣點的品牌商超過200家。但動脈網在查閱近百種產品后,發現宣稱“械字號”的面膜中,取得醫療器械證的產品并不多,大部分產品為第一類醫療器械備案,二類和三類臨床器械備案的屈指可數,而其他主要為“妝”字號產品,詳見表1。也就是說,市面上有不少“妝字號”面膜打著“醫用面膜”的噱頭來誤導消費者。此外,“械字號”面膜也存在過度營銷行為。為了能夠招徠有護膚需求的用戶,許多“械字號”面膜在產品說明上會標注“補水”“保濕”“美白”“祛痘”等功效。但事實上,并沒有證據表明市面上的“械字號”面膜比普通面膜有更好的護膚功效。這背后,是研發商打的擦邊球,因為醫療器械類產品在成分配料表方面不必寫全成分,也無需按照“妝字號”產品依成分高低排序的規定書寫,給了無良商家可乘之機。

《化妝品報》刊發《“械字號化妝品”亂象休矣,掙錢還須走正道》稱,即使有國家藥監局發文向大眾進行科普,但行業目睹的現實卻是,不是化妝品的醫用冷敷貼,被當作“面膜”銷售,甚至銷售異常火爆,這樣的市場亂象在兩三年前就已經存在了。“面膜熱”在催熟了中國面膜市場迅速成長的同時,也讓一些別有用心的企業利用醫用冷敷貼的“偽面膜”形式搶占面膜市場,利益驅使之下,號稱更具“功效”的“械字號面膜”的銷售躥紅,也就不足為奇了。從外觀上看,適合面部使用的醫用冷敷貼和常規的貼片面膜“長得”非常相似,而從功效上看,號稱具有防曬、修復、祛痘等功效的醫用冷敷類產品以其誘人的功效宣稱,誘導消費者購買。這些宣稱比普通面膜更安全、更有效的所謂“械字號面膜”大多在微商朋友圈、醫院、網絡平臺上售賣,靠混淆視聽欺騙消費者,一些不明所以、不那么“專業”的消費者容易中招。

2.“械字號牙膏”宣稱殺幽防癌。

2020年11月12日,央視新聞頻道“共同關注”欄目播出《一問到底 “殺幽牙膏”真能殺滅幽門螺旋桿菌嗎?》稱,近期有不少商家稱有可以幫人遠離胃癌的牙膏,通過刷牙就可以預防胃癌。這類牙膏和普通牙膏的最大區別在于號稱加入了乳鐵蛋白,可以有效抑制甚至是殺滅胃癌的頭號元兇“幽門螺旋桿菌”,因此這種牙膏也叫做“殺幽牙膏”。專家稱,口腔中從來沒有培養出幽門螺旋桿菌。“殺幽牙膏”宣傳可以預防、抵抗幽門螺旋桿菌,有可能誤導真正感染幽門螺旋桿菌的患者,耽誤了其病情的治療,從而影響到生命安全。

2020年12月3日,微信公眾號“青眼”發表《“械字號牙膏”是怎么來的?》稱,央視新聞頻道《共同關注》欄目關注到“殺幽牙膏”這一網紅產品。目前電商平臺上,殺幽牙膏仍屢見不鮮,且主要是一些醫療器械和保健用品的店鋪在售,同時部分醫療器械產品也以牙膏自居,“械字號牙膏”“醫用牙膏”也開始冒頭。諸多冷敷凝膠、牙齒脫敏劑等醫療器械產品打著“械字號牙膏”“醫用牙膏”旗號,并表示可日常使用,代替普通牙膏。此外,一旦搭上“械字號”“醫用級”,這些產品身價也是水漲船高。國家藥監局已明確表態不存在“械字號面膜”,然而從“械字號面膜”“械字號護膚品”到“械字號牙膏”,械字號顯然已是無孔不入。和彼時“械字號面膜”宣稱比普通面膜標準高、功效強、更安全的套路一樣,所謂的“械字號牙膏”同樣是抓住了消費者對于安全和功效的需求,以及特定人群對于擺脫口腔問題的迫切渴望。市面上的“械字號牙膏”所宣稱的功效多為抗幽門螺桿菌,或者針對牙齒敏感、牙周炎、牙齦炎等口腔問題。與“械字號面膜”又有所不同的是,“械字號牙膏”的出現也與牙膏長期處于監管的“灰色地帶”息息相關。牙膏與藥品、醫療器械界限模糊的宣稱也隨處可見,“械字號牙膏”“醫用牙膏”由此在電商平臺上肆虐。“械字號”牙膏亂象亟待整治。

三、監管出手整治“械字號”

2020年8月,品觀發文稱,針對械字號敷貼在營銷上存在虛假宣傳和夸大功效等問題,上海市255家持有第一類醫療器械生產許可證的企業已暫停械字號產品生產,企業需要重新申請并拿到新的資質后,才能恢復生產。而擁有第二、三類醫療器械生產資質的企業暫時未受到影響。

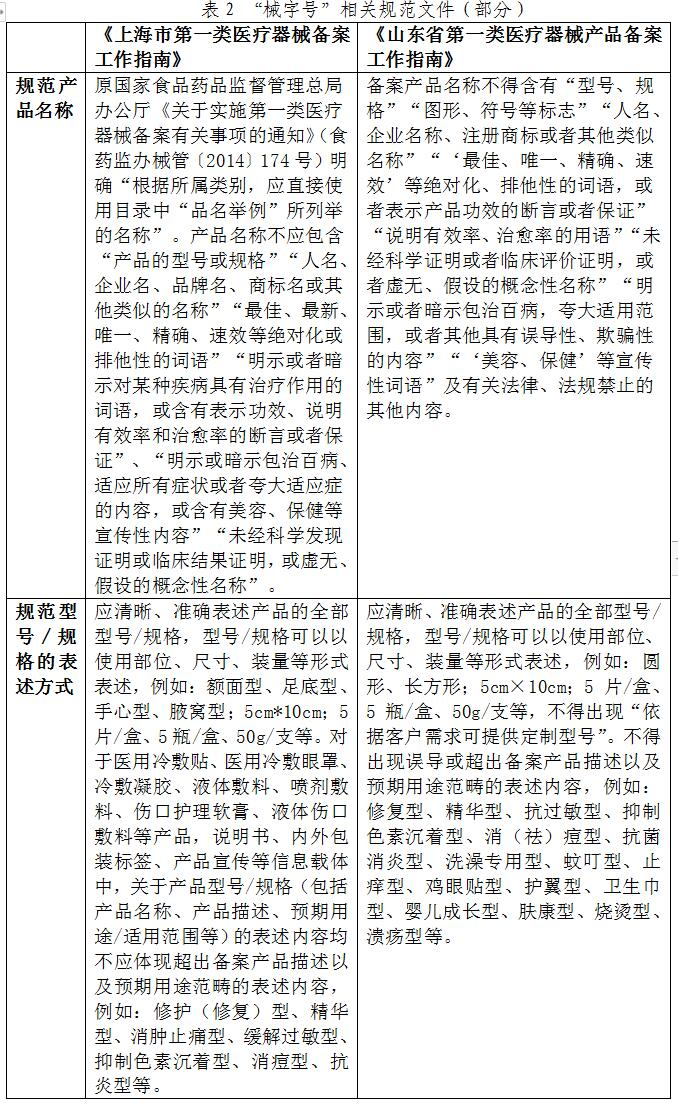

2020年11月20日,上海市藥監局發布《上海市第一類醫療器械備案工作指南》(以下簡稱《指南》),對上海市第一類醫療器械產品備案、第一類醫療器械生產備案兩部分的監管內容劃出了重點,對械字號產品的名稱、型號/規格的表述方式、配方成分等方面提出了詳細要求。與此前相比,本次《指南》對械字號產品生產工廠的要求更嚴格,具體表現為申請資質更加嚴格,生產產品更加規范,對產品的配方要求更加嚴格、不能添加任何化學試劑,更明確明質酸鈉、膠原蛋白等成分成為重點審核對象。媒體紛紛對相關內容進行報道,如《南方周末》刊發《被叫停的“醫美”面膜》《消費日報》刊發《械字號產品按下暫停鍵》、微信公眾號“青眼”發表《迎最嚴監管,“械字號”有了新規則!》等進行轉載報道。

梳理相關規范文件如表2所示。

2021年伊始,全國各地的市場監管局紛紛開始開展以“醫用冷敷貼”為重點的第一類醫療器械備案清理規范專項檢查工作。以廣東省為例,1月19日,珠海市市場監管局印發《珠海市市場監督管理局關于印發第一類醫療器械備案清理規范工作方案的通知》(以下簡稱《通知》),明確此次重點清理規范的產品包括醫用冷敷貼類。若發現第一類醫療器械生產企業生產條件與備案信息不符、提供虛假備案資料、企業生產條件不符合醫療器械質量管理體系要求且未按要求整改、停止生產的,將依法進行處理。此外,廣州市花都區發布的《第一類醫療器械備案清理規范指引》(以下簡稱《指引》)主要針對醫用冷敷類、液體敷料類產品。同時,《指引》中指出若備案產品名稱不規范、斷言功效、容易造成與藥品名稱混淆,以及已備案的產品預期用途不規范,需變更或取消產品備案,規范相關表述。此外,甘肅省、廣西壯族自治區、黑龍江省、福建省等藥監部門紛紛開展清理行動。各地 重點對“高類低劃”“高類低備”“違規宣稱”等問題開展重點打擊。

輿論呼吁監管加大打擊力度。如《廣州日報》刊發《別被“醫美面膜”遮住眼》表示,監管部門要依法對醫美面膜的宣傳進行審核,對市場進行監管,對于打著醫美旗號進行虛假宣傳的情況,應該依法依規予以打擊和處罰。電商平臺與社交平臺也應該將監管關口前移,對帶貨主播或微商的資質進行審核,對其日常行為進行有效監管,不要等到出現問題才露面。《經濟日報》刊發《別讓“械字號面膜”忽悠人》稱,“械字號面膜”忽悠人,既反映出商家法律意識淡薄,更是化妝品市場缺失規范所致。化妝品行業政策法規不完善及對相關企業違規或打擦邊球的處罰力度較輕等現狀,也在一定程度上催生了違規宣傳行為,甚至屢次觸碰監管底線。面對市場亂象,以嚴監管遏制“械字號面膜”忽悠人的行為迫在眉睫。中國商報網發表《擅打“擦邊球”“械字號面膜”并不存在》稱,用普通面膜冒充“械字號面膜”的電商并不少,究其原因,除了迎合消費者需求、打著醫美旗號能給商家帶來更多利潤外,還有一個重要原因是“械字號面膜”作為第一類醫療器械,其注冊只需備案即可。目前市面上銷售的“醫用面膜”“械字號面膜”大多是按照第一類醫療器械注冊備案的。這種注冊備案的條件對于大多數生產廠家來說并不難,成本也低,于是一些商家鉆了漏洞。其實,很多商家并不懂醫療器械的法律法規及監管政策,就貿然生產銷售。這些企業也應該成為藥監局下一步監管的重點。

四、“械字號”產品銷售火熱

海報新聞客戶端發表《一邊火爆全網一邊被官方質疑,“醫美面膜”是智商稅?》稱,截至2020年6月30日,我國醫用皮膚修復敷料的批文合計超過400個。在貼片式醫用皮膚修復敷料領域,創福康以及敷爾佳、榮晟、可復美、可孚、芙清/芙芙、綻妍等品牌共同占據了近70%的市場份額(按銷售額測算)。根據標點醫藥數據,2019年,敷爾佳、創福康、可復美的市場份額(按銷售額計)占據前三(圖3)。在2019年天貓雙十一大促中,“保健器械行業銷售額排行榜”顯示,敷爾佳旗艦店高居榜首,其中最暢銷款“醫用透明質酸鈉修復貼”,也就是常說的“白膜”,單月成交近30萬筆。中國美妝網發表《械字號迎重拳整頓,叫好聲一片?》稱,根據ECdataway(數據威)的數據顯示,2020年雙11(10月21日~11月11日)期間,淘寶/天貓打著械字號、醫美概念的面膜同比增長35%,而普通貼片面膜的增速僅15%;五大品牌中,有品牌同比增速1000%,可復美同比增長52%,敷爾佳同比增長35%。

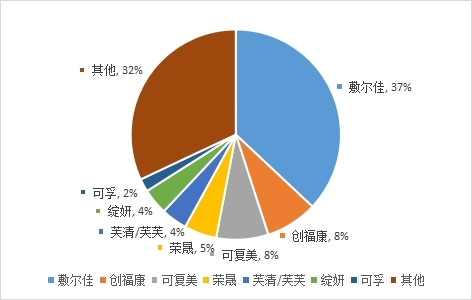

圖3 2019年我國貼片式醫用皮膚修復敷料市場主要品牌市場份額情況(按銷售額計算),數據來源標點醫藥。

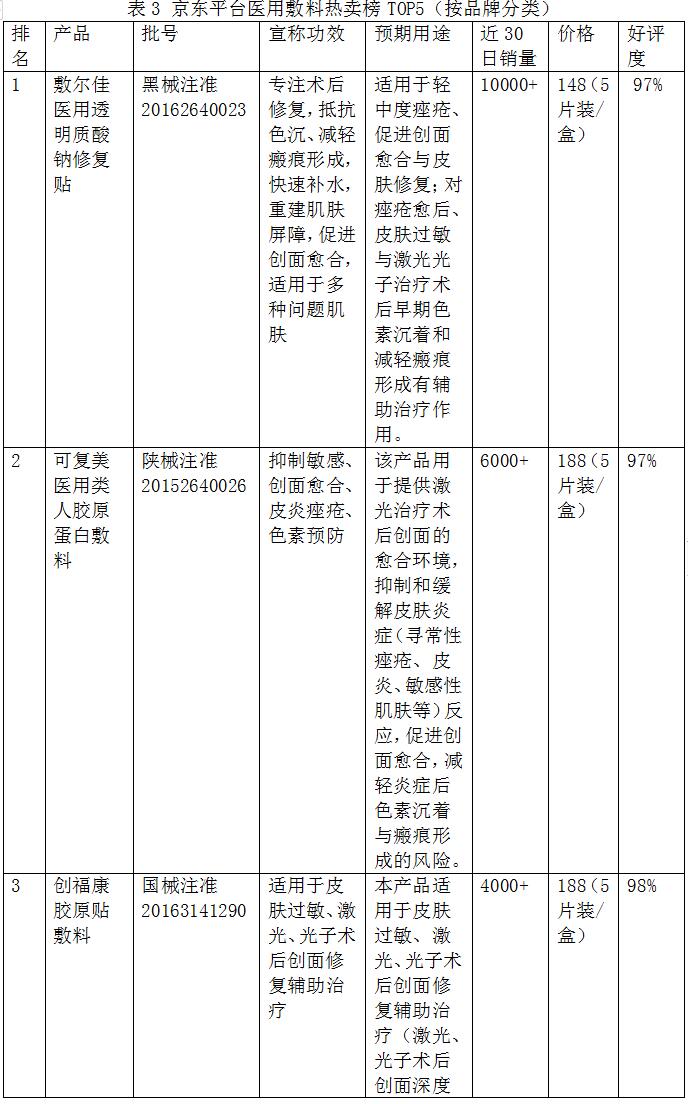

通過對京東每天發布的“保健器械-醫用敷料熱賣榜”梳理發現,排名前十的產品中,敷爾佳有4款產品上榜,可復美有3款產品上榜。按照廠家分類,本文梳理了京東平臺上銷量前五的醫用敷料產品,如表3所示。

五、“械字號”資本市場受青睞

微信公眾號“青眼”發布《凈利率比肩丸美,“械字號”第一股要來了》稱,得益于醫美市場的爆發及消費者對修復類產品需求的提升,敷料類產品快速崛起。

動脈網發文稱,根據《我國醫用皮膚修復敷料市場研究報告》數據,近三年我國貼片式醫用皮膚修復敷料市場不斷擴容,年復合增長率超過40%,2019年消費量達到3.4億片,銷售額超過50億元。在此背景下,多家醫用面膜研發生產企業獲得融資。醫用面膜研發生產企業融資情況如表4所示。值得一提的是,廣州創爾生物技術股份有限公司(以下簡稱創爾生物)已于近期在科創板首發通過,其旗下的知名產品是械字號“創福康”等醫用面膜。此次創爾生物的上市,無疑意味著A股“械字號”醫用敷貼類產品即將迎來第一股。創爾生物近年來經營情況如表5所示。

在創爾生物的招股書里,醫用面膜背后的高毛利首次被披露出來:公司綜合毛利率高達82.51%,這比號稱“醫美茅臺”的玻尿酸行業平均78.18%的毛利率還略高。正是在如此高毛利的吸引下,一眾玩家接連入局,醫用面膜市場迅速進入“紅海廝殺”狀態。

不同媒體平臺對比分析

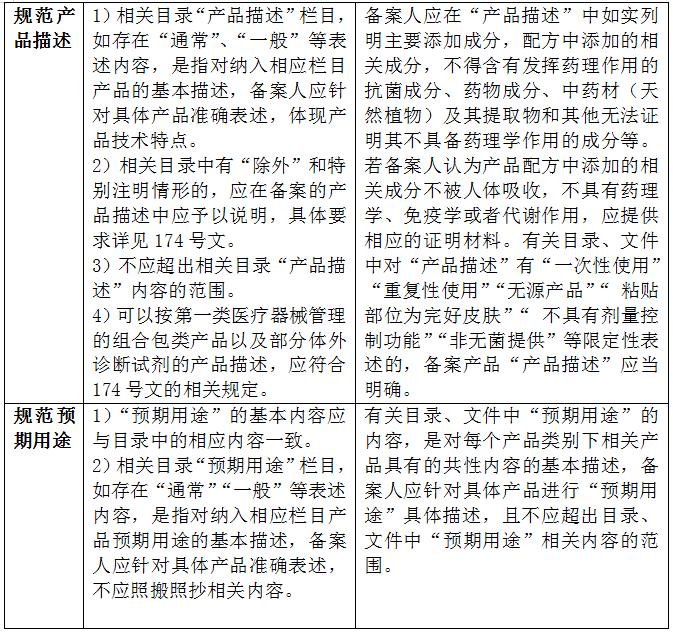

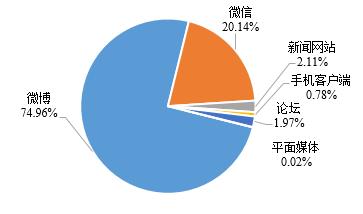

以2020年1月1日~2021年4月8日為監測時間段,統計不同媒體平臺報道量,從圖4可以看出,占比較高的信息平臺依次為微博、微信、新聞網站,占比分別為74.96%、20.14%、2.11%。

圖4 媒體信息來源比例

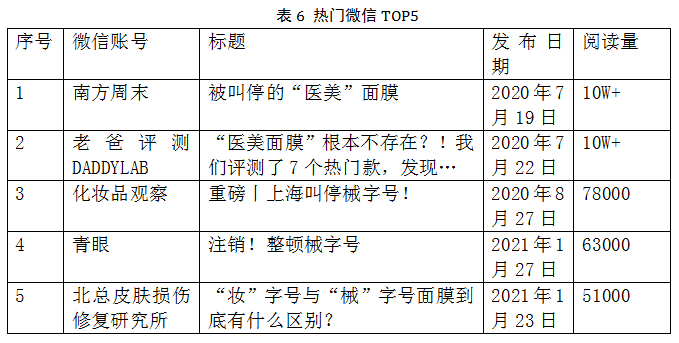

以2020年1月1日~2021年4月8日為監測時間段,按閱讀量排序,熱門微信如表6所示。

輿情點評

“械字號面膜”在2020年初遭到“當頭棒喝”,國家藥監局在澄清了“械字號面膜”的誤區后,“械字號面膜”們開始整改。然而在沉寂了一段時間后,“械字號”的各種敷貼、敷料依然實現了高速增長。值得關注的是,“藥妝”和“械字號”形成了此消彼長,而其中背后的邏輯卻是一致的,那就是用藥、械的醫療效果為化妝品背書,從而給人“效果更好”“更加安全”的假象。利用“藥妝”的式微,“械字號”迅速崛起,用同一套邏輯進行市場教育。不論是種草、分享平臺,還是微商、直播渠道,充斥著“械字號”的身影。

目前,國家已經開始著手清理、整治“械字號”的“高類低備”“違規宣稱”等問題。截至2021年4月8日,在國家藥監局官網查詢醫療器械產品備案信息,以“醫用冷敷貼”為名的產品已超過3000件,有明顯用于跌打損傷等物理退熱的冷敷貼,也有不少從事美容化妝品生產的生物科技類公司備案注冊。由此可見,源頭治理的難度不小。值得注意的是,目前的整治和規范基本是針對一類資質的公司和產品,而銷量很高的產品屬于第二類醫療器械的不在少數,甚至有第三類醫療器械。如果只針對第一類醫療器械進行清理整治或對目前“械字號”亂象震懾有限、影響甚微,第二、三類醫療器械公司和產品是否也應納入整治、規范的嚴監管范疇值得研究。

“械字號”產品的備案、注冊本有著其明確有限的“預期用途”,有的是偶然“破圈”得到了意外收獲,而大多數的后來者則都是沖著“灰色地帶”而來,這就要求監管部門敏銳發現“灰色地帶”、及時堵住監管“空子”,厘清職責、立好規矩、劃好高壓紅線,對違規苗頭露頭就打,遏制住“破圈”牟利的沖動。(于千舒)

《中國醫藥報》社版權所有,未經許可不得轉載使用。

(責任編輯:張可欣)

右鍵點擊另存二維碼!

-

為你推薦

-

-

每周醫藥看點(9月22日—28日)

國家藥監局藥品和醫療器械審評檢查京津冀分中心、華中分中心、西南分中心掛牌成立;市場監管總局辦公廳、工業和信息化部辦公廳聯合發布通知,公開征集2025年度計量支撐產業新質生產力發展項目,... 2025-09-28 14:16

互聯網新聞信息服務許可證10120170033

網絡出版服務許可證(京)字082號

?京公網安備 11010802023089號 京ICP備17013160號-1

《中國醫藥報》社有限公司 中國食品藥品網版權所有