【關注慢病領域發展機會】慢病領域成投資價值洼地

- 2019-05-23 10:21

- 作者:

- 來源:中國健康傳媒集團-中國醫藥報

慢病也稱慢性非傳染性疾病,是指長期的、不能自愈的、也幾乎不能被治愈的疾病。慢病是遺傳、生理、環境和行為因素綜合作用的結果,包括惡性腫瘤、心腦血管疾病、慢性肺疾病、精神疾病、糖尿病、職業性疾病、營養代謝性疾病和遺傳性疾病等多種疾病。

但人們日常所稱的“慢病”與上述定義略有差別,多以心腦血管類疾病和代謝類疾病(如糖尿病)為主。而“四高”,即高血壓、高血糖、高血脂和高尿酸,則是引發這些疾病的首要危險因素,“四高”會導致慢病的發生并引起多種并發癥,嚴重威脅我國居民的健康,且存在明顯的管理需求。

慢病控制刻不容緩

慢病已成為我國居民的重要死因,并嚴重影響患者的生存質量。有數據顯示,2016年心臟病和腦血管疾病死亡人數占我國總死亡人數的比例分別為22.4%和21.7%,僅次于惡性腫瘤,且呈逐年上升趨勢。除致死外,慢病還常伴有并發癥,極大影響患者的生存質量。以糖尿病為例,視網膜小血管長期累積受損會導致視網膜病變,并可能導致失明,調查顯示,住院患者糖尿病眼部并發癥比例為34.3%,約1.1%的患者雙目失明。

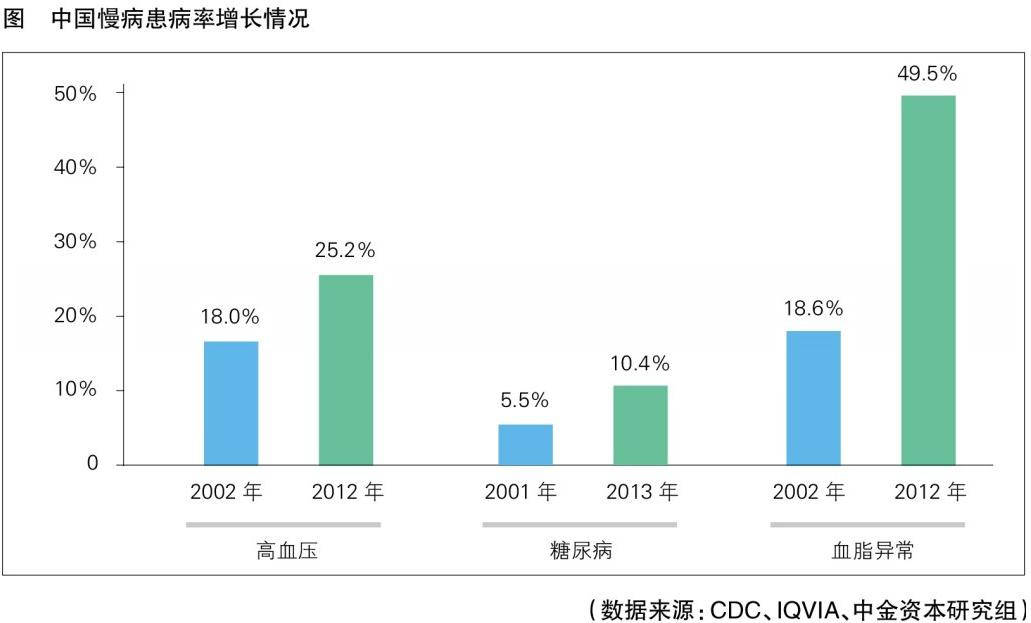

人口老齡化和生活方式的變化使我國慢病患病率顯著提升。以高血壓為例,我國成人高血壓患病率從2002年的18%增長至2012年的25.2%(見圖),患病人數增長了1億多人。一方面,高血壓等慢病的患病率隨年齡的增長而增加,隨著我國人均壽命由1950年的45歲提升至2016年的76歲,為慢病從發生到進展提供了時間。另一方面,不健康的生活方式也成為慢病的誘發因素,如吸煙、高鹽高脂飲食等會加速人體動脈粥樣硬化改變,增加發生心血管疾病的風險,而超重、肥胖等因素則與胰島素抵抗密切相關,并被認為是2型糖尿病重要的發病機制。

未來,人口老齡化壓力將進一步加重我國慢性疾病負擔。我國正處于人口加速老齡化階段,2017年,我國65歲及以上人口達1.58億人,占總人口的11.4%;預計到2050年,這一人數將達到3.29億人,占比達23.6%。65歲及以上人口占比從7%增加到14%,法國需要115年,美國需要69年,而我國則僅需26年。

慢病控制主要痛點

我國慢病控制仍存在較大提升空間。以高血壓為例,最新流行病學調查顯示,全國約有2.4億成人高血壓患者,其中血壓控制達標的僅有3740萬人,占比約15.3%,這一比例在美國為51.9%。糖尿病治療也存在類似情況,2010年中國糖尿病患者中血糖控制達標的比例僅為10.2%,而在美國則為49.9%。

從就醫流程上看,患者從患病到最終疾病得到控制包括確診、接受治療等多個環節。慢病患者知曉率低和控制率低是我國慢病控制的主要痛點。我國慢病患者的知曉率仍遠低于發達國家和地區。以高血壓為例,雖然由于我國醫療服務可及性提升和國民健康意識覺醒,知曉率已由2002年的24.0%提升至2012年的46.9%,但這一知曉率僅相當于美國1976年的水平,距離美國2012年的82.8%的水平仍有較大差距。此外,從治療率上看,中美兩國患者接受治療的比例相差并不大,但最終的控制率卻存在較大差距,這反映了我國患者的治療依從性仍有待提高。我國醫療服務的可及性低和慢病管理體系的缺失是造成這一現象的主要原因。

慢病市場發展趨勢

慢病藥物以安全性和循證醫學證據為重要選擇標準。由于用藥時間長,藥物的安全性是慢病用藥的重要考慮因素。不良反應的嚴重程度和發生幾率、禁忌證、藥物的相互作用等方面都需要醫生在用藥時進行權衡。部分新上市的慢病藥物臨床證據充足、療效好,加上有關指南的推薦,可以預見,隨著其市場推廣的加強,使用率將大幅提升。但需注意的是,基層仍有大量非指南藥物的使用。我國大量二級和基層醫院醫生的用藥習慣還有待進一步規范,尤其在心血管疾病治療領域,部分患者對中成藥的接受程度要大于西藥。

個性化用藥和慢病綜合管理已逐漸成為主流趨勢。在心血管疾病、糖尿病等慢病治療領域,藥物適應證與疾病往往存在交叉覆蓋,如多數藥物可同時用于治療高血壓、腦卒中和急性冠脈綜合征等疾病。高血壓、糖尿病等合并高危因素的患者需要將藥物治療方案個性化,并針對不同危險疾病的患者進行差異化管理,包括生活方式干預、指標檢測和患者教育等。

工藝水平往往是原研藥的核心技術壁壘。過去10年,雖然中國本土企業的藥物銷售額增速超過了跨國企業,但在藥物生產工藝方面,本土企業距離跨國企業仍存在較大差距。部分原研藥在生產上擁有的獨特工藝成為其技術壁壘,也成為本土企業難以完成仿制的主要障礙。例如,跨國藥企的某類產品在制劑工藝上采用了特殊的激光打孔處理,成功實現了控釋的目的,而仿制藥則難以達到同等水平。但近年來,我國出現了很多新型制劑技術平臺型企業,擁有了包括激光打孔滲透泵控釋片、緩釋微粒、長效注射微球等在內的多種創新制劑工藝,并具備了相應的生產能力。

當前,醫保支付體系有利于慢病市場的發展,但研發管線卻使慢病領域成為價值洼地。從支付傾向和政策方向上看,心血管疾病、新陳代謝等慢病是2017年新進醫保目錄名單藥品最多的領域,這充分說明了政府和市場對慢病領域的關注。但從研發管線上看,近年來大部分本土企業的產品研發管線更多轉向了“高精尖”的特藥、生物藥和靶向藥,反倒使慢病領域成為投資的價值洼地,值得持續關注。

針對高血壓、高血糖、高血脂和高尿酸這四大慢病危險因素,慢病治療藥物大致被分為六類,即降壓藥、抗血小板藥、抗凝藥、降糖藥、調脂藥和降尿酸藥。其中,降壓藥市場已較為成熟,現有主要藥物的市場地位將依然穩固,復方制劑和長效制劑則具備較大的增長潛力。抗血小板藥中阿司匹林已成為廣泛應用的基礎藥物,與之聯用的氯吡格雷也逐漸由新藥向普藥轉變,未來隨著滲透率提升存在明顯增長空間,且存在更新換代機會。抗凝藥中肝素由于價格低廉,仍將作為主要藥物,而新型口服抗凝藥由于安全性高、出血風險小,未來將具備廣闊的市場空間。中國降糖藥的用藥結構與海外仍有較大差異,存在代際升級的空間,而口服、長效化以及新靶點的在研藥物也存在投資機會。他汀類藥物在調脂藥中占據了絕對的領先地位,而新出現的PCSK9抑制劑在強化降脂等方面與他汀類藥物存在聯用機會。降尿酸藥由于毒副作用較大,存在明確的未滿足臨床需求,未來仍需從機制等多角度著手進行研發。(艾昆緯供稿)

《中國醫藥報》社版權所有,未經許可不得轉載使用。

(責任編輯:)

右鍵點擊另存二維碼!

-

為你推薦