“美麗經濟”的華麗蛻變——從行政審批看我國化妝品行業的十年變遷

2008年9月1日,化妝品的相關行政許可工作正式轉入原國家食品藥品監督管理局。

2013年,原國家食品藥品監督管理總局成立后,依法承擔化妝品監督管理工作,并將化妝品生產行政許可與化妝品衛生行政許可整合為一項行政許可。

2018年,在新組建的國家藥品監督管理局,化妝品監管司成為專門的內設機構,進一步明確了化妝品各環節的監管職責、體制機制,進一步優化了監管資源配置。

今后,在化妝品企業、行業和管理部門等多方共同努力下,化妝品產業將不斷規范,真正保障和滿足消費者的健康美麗需求。

本土品牌任重道遠

為保證核發和換發許可證工作的統一規范,原國家食藥監總局制定了《化妝品生產許可工作規范》和《化妝品生產許可核查要點》,規定于2016年12月31日前完成換證工作,從2017年1月1日起沒有取得新的化妝品生產許可證的企業,必須停止生產。

截至2017年12月29日,全國有4215家化妝品生產企業取得新的生產許可證,主要分布在廣東、浙江、江蘇、上海。其中,一半以上的企業位于廣東省,占全國總量的56.5%。由此可見我國化妝品產業分布極不均衡(見表1)。

原國家食藥監總局化妝品生產許可信息管理系統服務平臺的數據顯示,2008年至2017年,全國申報特殊類化妝品的生產企業數量,除2010年和2011年受政策調整略有下降外,總體呈遞增趨勢(見圖1)。2017年,更是達到1270家企業的申報記錄,比2008年的659家增長了92.7%。

但是,這些企業也主要集中在廣東省、上海市、北京市、浙江省、江蘇省。其中廣東省的申報企業數量最多,占全國總量的百分比從2008年的49.5%,增長到2017年的62.6%。

而從產品申報數量看,全國申報特殊類化妝品的數量,基本呈增長趨勢。2017年全國共申報特殊類化妝品9544個,比2008年的3595件增長了165.5%。上述產品主要集中在廣東省、上海市、北京市、浙江省和福建省。同樣以廣東省的申報產品數量最多,占全國總量的百分比從2008年的43.6%,增長到2017年的56.4%。

從產品類別來看,2008年至2017年,申報國產特殊類產品以祛斑類、防曬類和染發類為主;而祛斑類、染發類、脫毛類、除臭類四類產品的申報數量增長明顯。祛斑類產品從2008年的743個,增長到2017年的3038個;染發類產品從2008年的636個,增長到2017年的2464個;脫毛類產品從2008年的124個,增長到2017年的281個;除臭類產品從2008年的99個,增長到2017年的240個。另外,防曬類、燙發類、育發類、健美類、美乳類五類產品的申報數量增長不明顯,增長率分別為78.9%、88.4%、22.2%、28.0%、54.1%。

進口產品增長明顯

為了進一步規范化妝品行政許可申報受理工作,原國家食藥監局于2009年制定了《化妝品行政許可申報受理規定》(國食藥監許〔2009〕856號,以下簡稱856號文)。856號文規定,“進口化妝品行政許可申請人應委托一個在中國境內依法登記注冊,并具有獨立法人資格的單位作為在華申報責任單位,負責代理申報有關事宜。首次進口前,行政許可在華申報責任單位授權書原件應在國家食品藥品監督管理局行政受理機構進行備案。”

自2010年4月7日首家進口企業法國歐潤芙公司授權上海法妝商務咨詢有限公司作為在華申報責任單位的申請通過備案以來,2011年至2015年的備案情況基本保持穩定,2017年呈下降趨勢。其中,2015年至2016年備案數逐步上升,究其原因,主要有兩個方面:一是受856號文規定的在華申報責任單位授權書的授權有效期至少為4年,自首次進行在華申報責任單位備案4年后,部分生產企業因授權到期而重新授權;二是更多的進口企業進行首次授權備案(見圖2)。

2008年至2017年,進口企業申報的化妝品生產企業和產品數量,除2010年和2011年受政策影響略有下降外,其他年份均呈遞增趨勢。數據顯示,2017年,共有2179家境外企業進行申報,比2008年的741家增長了194.1%;申報化妝品數為40273個,比2008年的15776個增長了155.3%。

梳理發現,上述企業和產品主要集中在歐盟、韓國、日本、美國、澳大利亞和中國臺灣地區。其中,企業數量增長最為顯著的是韓國和中國臺灣地區。韓國從2008年的125家,增長到2017年的835家;中國臺灣地區從2008年的44家,增長到2017年的268家。從產品的申報數量來看,美國從2008年的213個,增長到2017年的3826個,增長最為顯著;其次,韓國從2008年的2427個,增長到2017年的13291個;中國臺灣地區則從2008年的359個,增長到2017年的2306個,增長較為顯著。

從產品類別來看,申報的進口產品多以普通類為主,特殊類產品則以祛斑、防曬、染發類為主。普通類、染發類、育發類、除臭類產品的申報數量增長明顯。其中,普通類產品從2008年的14385個,增長到2017年的31326個;祛斑類產品從2008年的329個,增長到2017年的2210個;染發類產品從2008年的447個,增長到2017年的949個;育發類產品從2008年的27個,增長到2017年的99個;除臭類產品從2008年的21個,增長到2017年的64個。另外,防曬類、脫毛類產品的申報數量增長不明顯,增長率分別為55.1%和13.0%。燙發類、健美類、美乳類產品則呈現負增長。

備案管理成效顯著

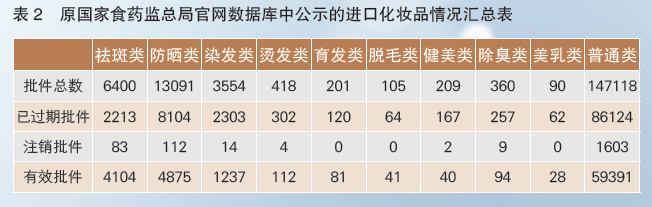

按照產品和產品類別來統計,截至2017年11月3日,原國家食藥監總局官網數據庫中公示的信息顯示,監管部門共批準國產特殊用途化妝品總批件33243件,其中過期產品批件21503件,注銷產品批件141件,有效產品批件11599件;共批準進口特殊用途化妝品172750件,其中過期產品批件102588件,注銷產品批件1817件,有效產品批件68345件(見表2)。

根據《國務院關于在上海市浦東新區暫時調整有關行政法規和國務院文件規定的行政審批等事項的決定》和《關于在上海市浦東新區試點實施進口非特殊用途化妝品備案管理有關事宜的公告》要求,自2017年3月1日起至2018年12月21日,凡從上海市浦東新區口岸進口,且境內責任人注冊地在上海浦東新區的首次進口非特殊用途化妝品,由現行審批管理調整為備案管理。

2018年11月10日起,進口非特殊用途化妝品備案工作在全國范圍內全面推開。從2017年3月在上海浦東新區試點,到2018年3月陸續在其他10個自貿區推廣,進口非特殊用途化妝品備案工作穩步推進。截至2018年底,共完成備案2947件。

同時,統計化妝品受理環節的受理量和補正量(不含延期再審、申請復核、完善資料)可以發現,從2010年至2015年,化妝品受理環節的補正率逐步降低;2016至2017年的補正量略有上升。造成這一現象的主要原因是政策的變化,分別是2010年4月1日起施行的856號文、2011年4月1日起施行的《關于實施化妝品產品技術要求規范有關問題的通知》和2016年12月1日施行的新版《化妝品安全技術規范》(見表3)。

共謀產業發展新篇

隨著化妝品相關配套法規制度的陸續出臺,化妝品監管工作將更加規范、科學。為實現化妝品監管事業的新發展,筆者建議:

一是倡導行業自律、發揮協會作用。化妝品的產品風險相對較低,相較于政府監管而言,企業更應該承擔更多的社會主體責任,確保產品質量安全。所以,應積極倡導企業自我監管。我國化妝品產業業態較為分散,對化妝品的監管是上市前許可結合上市后監督。上市前許可消耗政府部門大量的行政資源,政府承擔了本應由企業承擔的責任。我國現已成立的化妝品行業協會中,屬于國家級的化妝品行業協會有6家,屬于省、市級的化妝品行業協會有20多家,但目前行業協會在化妝品監管中發揮的作用極其有限。而國外化妝品協會的數量雖較少,卻在化妝品監管中發揮著重要的作用,比如歐洲及美國的個人護理用品協會均在化妝品治理中起到重要作用。歐洲化妝品個人護理用品協會在歐盟范圍內與化妝品科學家和政府機構一起解決化妝品監管方面的問題。因此,我國應逐步培養化妝品行業組織,使其在引入國際監管經驗、促進產業發展、推動監管改革中發揮積極作用。

二是提高檢測水平和風險評估能力。隨著化妝品行業技術日新月異的發展,我國的化妝品生產中引入了很多新的技術,如多相乳化技術、微乳化技術、脂質體包覆技術、納米技術、液晶技術等,大大提高了化妝品的品質及使用效果。新技術在化妝品行業中的應用,為行業發展創造了機會,也給監管帶來了新的挑戰。因此,如何提高化妝品檢測技術水平,研究新型檢測技術和風險評估能力,尤其是對特殊類化妝品的安全性評估,需要引起監管部門的重視,并不斷完善。

三是監管部門轉變監管職能,加大對國產品牌扶持力度。目前,進口非特殊用途化妝品備案工作已經在全國范圍內全面推開,縮短了審批時限,加快了產品上市速度,在一定程度上打擊了化妝品侵權違法行為。然而,面對國際上化妝品行業的快速發展和國內市場需求的不斷增加,本土企業無論從資金、產品研發管理還是從生產規模、市場份額等方面都與國際知名化妝品企業存在差距,使國內化妝品市場呈現出“跨國大型企業壟斷中高端,眾多本土企業拼殺低端”的競格局,國產化妝品無法主導、滿足國內市場需求。所以,在當前市場環境下,化妝品監管部門一方面應逐步推進進口產品備案工作,強化事中事后監管,督促企業履行主體責任,保障進口產品質量安全;另一方面應加大對國產化妝品企業研發創新能力的扶持力度,提升本土化妝品品牌知名度,打造國有品牌市場主導地位,擁有更多國內市場話語權,促進化妝品行業健康發展。

從現行的化妝品法規來看,其已難以滿足國家的宏觀發展和行業發展的要求,因此,國家層面應秉承保護消費者權益、促進產業健康發展的角度加速科學立法;監管部門應完善監管措施,提高日常監督和產品檢測水平,落實企業主體責任;行業組織應發揮積極作用,督促企業自律,各方形成合力,逐步形成社會共同關注、共同治理的化妝品產業發展新局面。【數據來源:原國家食藥監總局 摘編自《中國食品藥品監管》雜志2018年第5期王海燕.近十年我國化妝品監管情況分析.中國食品藥品監管[J].2018.5(172):35-43.內容有增減】