中藥材“野蠻生長” 生產種植亟須規范提速

- 2019-02-21 17:38

- 作者:劉紅衛

- 來源:中國健康傳媒集團-中國食品藥品網

中醫藥是我國傳統文化燦爛寶庫的重要組成部分,是中華民族五千年優秀文化歷史沉淀的結晶,是現今世界上保留最完整的傳統醫學體系。當前,中國特色社會主義進入新時代,加快實施健康中國戰略,滿足人民群眾對美好生活的需要,必須加快發展中醫藥等健康服務業。中藥材是中醫藥事業傳承和發展的物質基礎,道地藥材是我國傳統優質藥材的代表。但道地藥材資源無序開發、品種創新不足、質量安全水平不高,影響著中醫藥持續健康發展。今天我們來共同探討一下中藥材生產存在的問題與解決建議。

圖1 筆者與中國中藥協會會長房書亭、全國中藥材物流專家委員會主任委員溫再興等在文山苗鄉考察三七種植。

一、中藥材生產種植存在的問題

1.道地藥材向非道地轉移

道地藥材源自特定產區,具有獨特藥效,需要在特定地域內生產,才能保證其優良品質,這是五千年來通過實踐摸索出的規律。實踐表明,一旦改變其生長環境,藥效往往會下降。中藥材如果需要異地種植,必須經過三代繁殖,并驗證其安全、可靠、療效好才算引種成功(用第一代的種子種第二代,第二代的種子再種第三代,直到三代藥材的療效和原產地藥材一致),才允許移植。但也有些藥材的產地是需要不斷轉移的。以地黃為例,地黃又叫生地,必須在“生”的地方種植才行,種過地黃的地塊30年內都不能再種地黃。所以地黃的產地由河南焦作首先轉移到山西的芮城、臨猗、萬榮,后來又轉移到了曲沃、襄汾、洪洞,近年小浪底水庫控黃限流,使焦作的溫縣、武陟、孟州又出現了大片的黃河灘涂,才使地黃得以榮歸故里,要不焦作地區早就沒地可種了。還有山西運城的萬榮、臨猗和陜西的大荔、合陽,也是因為出現了黃河灘涂,地黃才有了“新家”。但地黃的加工與集散仍然是在焦作的武陟縣、溫縣和臨汾的襄汾縣荀董村。

圖2 甘肅民樂天聚中藥產業發展有限公司的萬畝板藍根標準化基地。

還有三七、人參、丹參、桔梗等多種藥材,雖不像生地那樣禁止重茬,但若重茬再種,品質下降得非常明顯,病蟲害也異常多。三七、人參在克服重茬連作問題上,科研部門沒少研究,但效果不佳。還有丹參,歷史上,豫西是丹參的道地產地,后來轉移到陜西商州,但山東莒縣后來居上,現在也無地可種轉移到了山東新泰。河南澠池縣是豫西丹參道地產地,因為有很多紅土地,種出的丹參顏色紅、有效成分含量高、根條直。去年澠池一個縣種植了5萬畝,一躍成為丹參種植大縣。

圖3 河南三門峽澠池縣是豫西丹參道地產地,所產丹參品質好有效成份含量高。

圖4 張村鎮與當地最大的藥材加工企業三門峽天地網中藥產業發展有限公司簽約。

當前中藥材種植現狀是:農民種植藥材的出發點和目的都是為了賺錢,而不是以重質量保療效為目的;完全是什么賺錢種什么,市場需求什么種什么。適宜道地藥材種植的產區不去規范種植,非適宜種植區則盲目引種不斷擴種。最令人憂慮的是,沒有人去研究每種藥材怎么種植才能保證品質,從而造成藥材品質下降、藥效與道地性喪失。無序失控的市場,問題越來越多。中藥材自身已經“病情嚴重”,用來治病救人豈能藥到病除?

圖5 2016年5月27日,黑龍江伊蘭縣某鄉在移栽甘肅來的黨參苗子。

2.經濟發達地區向經濟落后地區轉移

目前我國中藥材種植仍然處于小農經濟階段,一家一戶分散種植。因為藥材種植費工費時收益差,遠不如外出打工,所以經濟發達的地區不去干,交通便利的地區沒人干。當前還是在貧因地區與偏遠山區種植最多,所以藥材種植由經濟發達地區向經濟落后地區轉移是常態也是必然。

比如浙江的元胡早已轉移到了陜西城固,山茱萸轉移到了河南西峽,白術轉移到了安徽與湖南;浙江太子參由福建柘榮引種到貴州施秉;紅花由河南不斷往西轉移,現在主產地是新疆塔城和伊犁;黨參歷史產地是山西上黨,現在是甘肅岷縣、渭源、隴西;板藍根由河南轉移到陜西又到了甘肅民樂,現在又有黑龍江大慶;茯苓則是哪里有松木資源就轉移到哪里,從大別山到靖州再到云南普洱等地。這些都是佐證。

想要確保中藥材基源純正,就必須堅持只在道地產地種植道地品種,也可少量試種,提倡恢復原生態,還原野生環境讓中藥材順其自然生長。逆境出品質,順境出產量,不能只追求經濟效益不顧及中藥材品質。一家一戶分散種植出來的藥材質量自然是參差不齊,難以達到統一標準,難以規范與提升。雖然近年貧困山區政府已經把種植藥材作為農民脫貧致富項目與抓手來推進,但土地流轉導致形成規模并不容易,再加上藥材價格不穩定,種的時候是“寶”,種出來了是“草”,政府也無能為力。

圖6 筆者(右二)在新疆伊犁州察布查爾縣海努克鄉新疆云光紅花種植基地考察。

3.種子種苗無人規范與監管

目前我國沒有一家中藥材種子種苗示范企業,種子種苗在生產流通上處于“三不管”地帶,主要是由中藥材經銷商“兼職”擔當,在采購藥材的過程中,他們了解到當地藥農對種子種苗品種的需求,發現商機,通過收購、區域調運等方式來滿足藥農的需求。他們收儲的藥材種子,不做種子質量檢定,不重視儲存環境的溫濕度,沒有包裝與說明,不按種子的品質評級定價,不問種子的來源和去向,整個產業鏈完全是自由發展、無人規范與監管。經營管理和市場流通較為粗放,種子種苗經營“散、亂、小”和“野蠻”發展的混亂現狀亟待規范。

圖7 靖州茯苓專業協會會長王先有向中國倉儲協會中藥材倉儲分會常務副會長王春錄介紹茯苓種植生長狀況。

以柴胡為例,藥典收載有北柴胡或南柴胡,但地方標準卻收載有紅柴胡、藏柴胡等多種柴胡,全國統計有25種、8變種和3變型。這些地方標準原本應該只是在當地使用,但前幾年柴胡漲價帶動其種子價格猛漲,高價刺激不同基源的柴胡種子跨省跨地區流動。在一些柴胡產區,多種不同基源的柴胡混雜種植,出現了相互雜交與變異問題,嚴重影響到柴胡的質量與安全。

圖8 羌活盲目引種已經造成物種混亂、有效成分含量下降。

4.環境污染與人為濫用農藥化肥

改革開放后,我國社會經濟快速發展,人民物質條件不斷豐富,工業領域功不可沒。但在工業發展的同時,生態環境不可避免地遭受到了不同程度的破壞,水污染、大氣污染、土壤污染,導致大量家種中藥材重金屬超標,而在種植過程中又人為濫用化肥、農藥,加重了中藥材農殘進一步嚴重超標,再加上種植技術不規范和采集時間違背科學規律等問題,中藥材種植問題越來越多。杜絕亂打農藥和使用壯根靈等生長調節劑,保障中藥材綠色、道地、無污染、可追溯勢在必行。

圖9 某地的麥冬在噴施過壯根靈葉面肥后葉子變成了灰白色。

5.藥材搶青與提前采挖屢禁不止

藥材歷來講究采收時節,“正月茵陳二月蒿,三月茵陳當柴燒”,這句諺語說明了中藥材采收時節的重要性。但近些年野生的連翹、酸棗、五味子等幾乎年年發生搶青,黃芩、白芍、丹皮等提前采挖,艾葉、淫羊藿、益母草等不按時節采收。這些現象屢禁不止,實際上都是利益在作怪。杜仲過去皮厚達0.3厘米,樹齡10-15年,折斷后的杜仲絲拉都拉不動,現在的杜仲不管年限全是薄皮和枝皮。厚樸則是五年鋸倒,剝皮賣作木材,老根發芽4年又成材,收益好療效差無人考慮。

圖10 產地野生資源無人管理、見藥就挖與搶青現象嚴重。

6.中藥材是農副產品定位尷尬

中藥材是農副產品,從種植、加工到市場準入,國家多個部委在管理,致使政出多門、分工不明、監管不力,最終是監管主體不明確、國家監管難實施,當發現問題時往往既成事實,前端出了質量問題后期是無法彌補與改變的。農副產品門檻低,參與者眾多且以農民為主。此外,中藥材處于監管的模糊地帶與監管盲區,即便發現問題也難以處罰。中藥材在產地的尷尬定位導致種植盲目、生產無序。

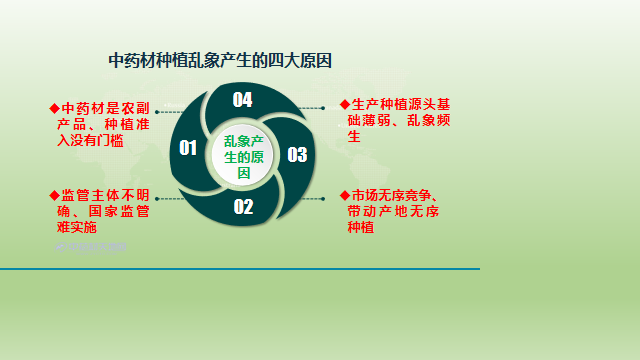

圖11 產生中藥材種植亂象的四大原因。

7.藥材種植追漲種、逢低砍,后患無窮

藥材歷來是追漲種植,上世紀八十年代的“要發財種藥材”,上世紀九十年代的“調結構種藥材”,近二三年“要脫貧種藥材”,有的地方還把發展中藥材當成支柱產業。“藥材少了是個寶,多了是個草,不多不少才是藥”,追漲種逢低砍,三年趕三年砍。例如東北的五味子,高價期瘋狂種植了數萬畝,高產年份產量上萬噸,而后低價期的十五年中又砍掉70%以上,年產量降到2000噸左右。如此生產大上大下,產量大起大落,造成社會資源的極大浪費。而且,五味子不是個例孤案,幾乎全部中藥材大宗品種,都有過這樣的悲喜劇!

近幾年,各地紛紛引種中藥材并大面積推廣,尤其是地方政府把中藥材種植作為扶貧脫貧的重點項目不斷推進以后,傳統道地藥材產區發生了明顯變遷,外衍的新產區不斷出現,近幾年我國的藥材種植處于盲目快速發展的狀態。2015年至2018年,藥材種植在全國各地到處“開花”。

圖12 當前全國中藥材的種植面積接近一億畝,產量遠遠大于用量。

當前全國中藥材種植面積已接近1億畝,年產量近3000萬噸,原料供給嚴重過剩,大大超出了需求增長,且質量優劣千差萬別,部分品種優質合格的原料往往高價也難找,生產企業尤其是飲片廠近幾年質量問題頻發,多數證照被取締,都是吃的產地質量不合格的虧。

圖13 云南景谷縣茯苓下種所用的松木節段,場面震撼,用量驚人。

8.藥材種植業落后煙草30年、農業20年

我國藥材種植目前仍處于一家一戶分散種植階段,難于規范與提升。大規模種植基地數量有限,也很少有完全按照規范化標準去種植的。而一家一戶分散種植出來的藥材質量自然是參差不齊,難以達到統一標準。所以說我國的中藥材種植仍然停留在小農經濟時代,中藥材的種子種苗、種植技術、規范與管理等基礎環節都不規范。

我國的煙草行業,從種子優選到品質研發,從土地篩選到專用肥料,從田間管理到采收烘干,從分級包裝到收購運輸,從定點倉儲到氣調養護,從細節管理到制成香煙,從全國布局到資源管理,每個環節都有研發管理機構與專職人員,看看煙草的各種專用機械設備與各級的辦公設施場地,再看看煙草的倉庫標準與養護管理,藥材行業最少落后其30年,相比農業最少落后其20年。

9.藥材生產后繼無人問題嚴重

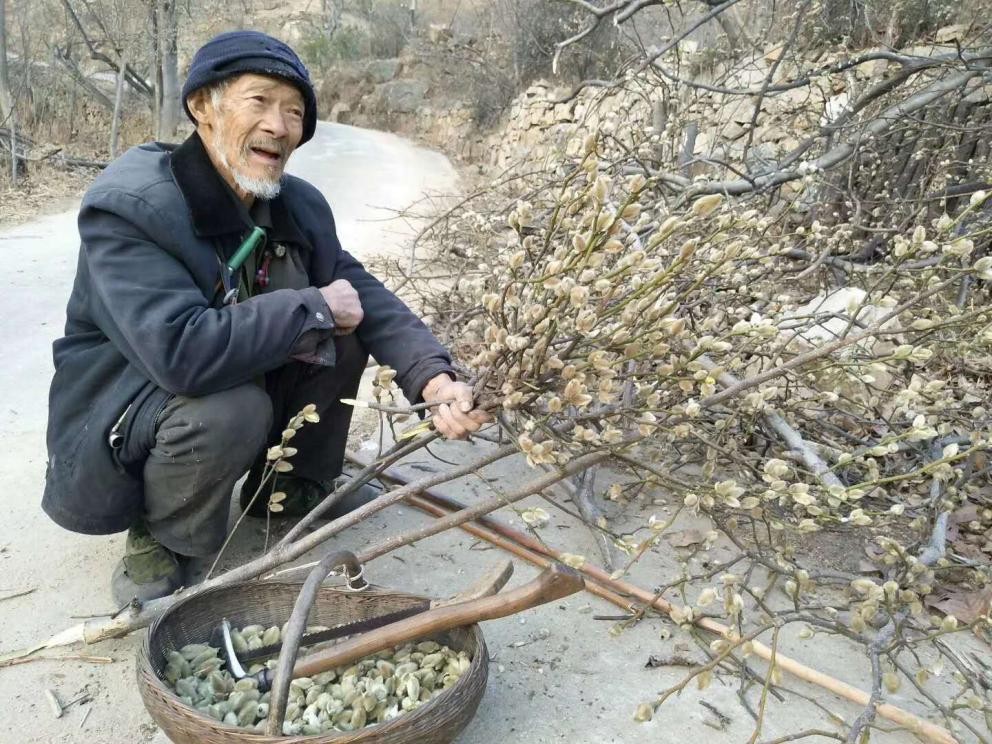

如今中藥材生產的主力軍是農民。種藥的是藥農,種黃連的是連農,種人參的是參農,生產關系仍然以家庭為單位,生產力水平低下,大多還是臉朝黃土背朝天地勞作,使用的勞動工具大多還是祖輩留下的簡單工具,只有在平原才有機械作業,中藥材生產無論從生產關系還是從生產力發展水平,都是小農經濟。千千萬萬藥農才是這個產業浩浩蕩蕩的主力軍。近三十年的城市化,讓青壯勞動力進城了,寧可一個月掙兩千元也不回來種藥,留守在藥材生產戰線的是“386061部隊”(婦女、老人、兒童),后繼無人問題嚴重。

圖14 留守在藥材生產戰線的是婦女、老人,后繼無人問題嚴重。

二、問題的解決思路與建議

我國改革開放已走過四十年,對中藥材的需求,早已從“吃得飽”上升到“吃得好”階段。

1.盡快制定完善中藥材相關技術規范、標準

中藥材是中藥的源頭,其質量的好壞不僅影響中藥制劑的療效,也關系著患者的身心健康。目前,我國中藥材人工種植養殖還不夠規范,栽培藥材技術落后,藥材種子、土壤、農藥及藥材采收、加工、儲藏等全過程的質量管理措施難以有效實施,已經危及到整個中藥產業的健康發展。為保障中藥材的質量,建議相關部門加快制定完善中藥材技術規范、標準。如制定中藥材良種繁育技術規范和中藥材種子、種苗標準,建立無公害種植過程中田間管理、投入品施用(水、肥料、農藥等)操作環節的技術要求和控制標準;制定中藥材種植環節的生態種植技術、機械化生產技術、信息化管理技術等技術標準;制定人工種植、養殖和野生中藥材采收、產地加工規范及標準,制定中藥材流通等級標準,制定中藥材包裝及倉儲規范標準等等。

圖15 文山苗鄉三七良種繁育和種子種苗有標準,無公害種植規范。

2.以有序安全有效為目標,“八化”發展中藥材,從源頭夯實質量基礎

中國工程院院士、中國中醫科學院院長黃璐琦指出:中藥材和其他農作物有著十分明顯的區別,具有獨特性。一方面,中藥材是中醫藥事業傳承和發展的物質基礎,是關系國計民生的戰略性資源;另一方面,中藥材講究道地性,和大部分農作物側重于產量不同,中藥材更注重品質。因此,中藥材生產需要獨具特色的發展方向和思路。以“有序、安全、有效”為目標,“有序”即依據中藥材道地性原理,全面優化全國中藥材生產布局;“安全”即防止有害物質產生和污染,強化綠色安全生產,保障中藥材質量安全和環境生態安全;“有效”即一方面以提高中藥的臨床療效為宗旨,確保藥效,另一方面還要兼顧藥農的經濟效益。以科技創新驅動中藥材生產“八化發展”,即:產地道地化、種源良種化、種植生態化、生產機械化、產業信息化、產品品牌化、發展集約化、管理法制化。

現階段,中藥材生產應當以“有序、安全、有效”為目標,提高科技有效供給,加大科技成果的推廣力度,推進中藥材生產“八化發展”,以創新驅動中藥材產業的現代化,從源頭夯實中藥材質量基礎。

圖16 2012年7月筆者與黃璐琦院士、趙潤懷老師等在重慶秀山考察山銀花。

3.認真貫徹執行《全國道地藥材生產基地建設規劃》

黨中央、國務院高度重視中醫藥發展,2018年12月18日下發的《全國道地藥材生產基地建設規劃(2018-2025年)》明確提出,推進中藥材規范化種植,全面提升中藥產業發展水平。我們必須認真貫徹堅決執行該規劃,按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,牢固樹立新發展理念,圍繞農業供給側結構性改革這一主線,堅持質量優先、注重品質、確保安全,以中醫藥與現代農業融合為重點,以提升道地藥材供給能力、增加農民收入為目標,建設一批設施標準、管理規范、特色鮮明的道地藥材生產基地,培育一批創新力強、規模大的中藥企業集團,創響一批有信譽、有影響的中藥知名品牌,努力提升中藥材質量效益和產業競爭力,助力健康中國戰略和鄉村振興戰略實施,為決勝全面建成小康社會,實現中華民族偉大復興作出貢獻。

作者簡介:

劉紅衛,中藥材資深信息與資源專家,現年65歲,從事中藥材工作40余年,足跡遍布全國30個省市自治區,先后發表過300多萬字的文稿。

現社會兼職:全國中藥材物流專家委員會副主任委員,中國中藥協會中藥追溯專業委員會副理事長,中華中醫藥學中藥資源學分會專家委員會委員,中藥協會中藥材種植養殖專業委員會專家委員,中藥材基地共建共享聯盟規范化生產專業委員會第一屆專家委員會委員。

《中國醫藥報》社版權所有,未經許可不得轉載使用。

(責任編輯:)

右鍵點擊另存二維碼!

-

為你推薦