人工麝香研制蹚出中藥現代化新路徑

- 作者:韋欽國

- 來源:中國醫藥報

- 2016-01-21 10:06

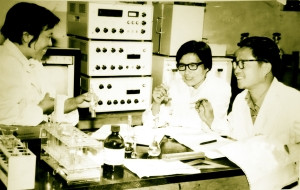

圖為得到純度99.8%麝香酮后,課題組成員喜笑顏開(從左至右分別為高肇潤、陳雪、姚乾元)。

圖為得到純度99.8%麝香酮后,課題組成員喜笑顏開(從左至右分別為高肇潤、陳雪、姚乾元)。

(照片由山東宏濟堂制藥集團股份有限公司提供)

1月8日,2015年度國家科技進步獎頒獎大會召開,“人工麝香研制及其產業化”項目獲得國家科技進步獎一等獎。該項目始于1975年,由中國醫學科學院藥物研究所、山東宏濟堂制藥集團股份有限公司、中國中藥公司、上海市藥材有限公司、北京聯馨藥業有限公司五家單位聯合研發。業內人士認為,人工麝香研制在科研、藥用、環保、經濟等多個方面的獨特實踐,幾乎可以與青蒿素的研發相媲美:二者為同時期立項的國家級重大科研課題,都有國內多個科研單位、藥廠協作,先后歷經成千上萬次試驗;二者都是立足于傳統中醫理論,借助現代技術獲得成功……下面,讓我們一起探尋人工麝香研制背后的故事。

麝類資源瀕危,國家立項研制人工麝香

麝香是雄麝肚臍和生殖器之間的腺體分泌物,系無可替代的名貴藥材與高級香料。麝香入藥在我國已經有2000多年的歷史,諸多本草典籍均將麝香列為藥材中的珍品,其濃郁的香味對中樞神經系統有興奮作用,具有芳香開竅、鎮痛安神、活血化瘀、解毒等功效,是治療中風、腦炎等的速效藥和特效藥。《中國藥典》中有400多種中成藥都含有麝香,包括安宮牛黃丸、局方至寶散、西黃丸、紫雪丹、大活絡丹、蘇合香丸、六神丸等名藥。

因為天然麝香不可替代且只能活取,加之麝生性膽小,聽覺、嗅覺發達,又多在拂曉或黃昏活動,難以近距離接觸,要獲取麝香只能遠距離射殺,因雌雄難辨,常被一起射殺,導致麝數量急劇減少,麝類動物成為瀕危物種,嚴重破壞了生態平衡。1988年,麝被國務院列入首批《國家重點保護野生動物名錄》(二級),2003年又被調整為一級保護野生動物,禁止天然麝香采取。

因為麝香原料匱乏而難以組方,無法解決危重癥、疑難癥用藥的實際需要,原國家衛生部及中國藥材公司早在上世紀70年代初就將人工麝香的研制列為重大攻關創新課題,進行“絕密”研究,先后加入研究的單位和藥廠多達19家。早在上世紀60年代,宏濟堂制藥集團(時為濟南人民中藥廠)就與山東省中醫藥研究所就人工麝香研制展開合作,1975年6月6日雙方成立“合成麝香課題組”。第一批成員主要有來自研究所的姚乾元、陳雪夫婦和宏濟堂制藥的劉厚起、趙文芝、高肇潤(已故),1976年至1978年間,邵茂生、王軍、李璐琳等相繼加入課題組。

手持滅火器做實驗,率先研制成功麝香酮

人工麝香研制的核心在于如何合成麝香中具有濃郁香氣和強烈生理活性的麝香酮。項目主要完成人、本次獲獎人、今年83歲的姚乾元回憶,開始時擬訂了三條合成路線,并首先在研究所的動物房開始實驗。但經過一年摸索,除更加認識到這一合成過程非常艱難以外沒有取得任何有價值的結果。最后,根據當時藥廠的條件和實驗條件,姚乾元設計了一條原料可以在山東找到、反應條件相對容易掌握、將來宏濟堂可以使用的應用合成化學的工藝路線。

這一合成過程需要高溫反應,尤其是關鍵的“環合反應”需要在易燃溶劑中進行。據1978年參加工作就被分配到麝香酮小組擔任實驗員的袁世琪回憶,實驗室就設在當時濟南榜棚街宏濟堂制藥的三間毛氈屋頂的平房內,實驗臺是水泥制做的。由于實驗過程需防火防爆,寒冬沒有暖氣但又不能生火爐,盛夏沒有防暴設備,更沒有設備通風驅暑,條件非常差。加上原料大多易燃易爆,又不具備精準操控的手段,實驗人員不得不一手拿著滅火器、一手進行操作。

“在最初的三四年里,幾乎沒有上下班的概念,為了盡快出成果,所有人都守在實驗室,吃住在實驗室,對實驗過程中每分每秒的進展都要做出詳細記錄。實在累到不行就回家躺兩個小時,然后再立刻趕回來繼續工作。有時還要戴著簡單的防毒面具,冒著令人頭暈惡心的異味操作。” 袁世琪回憶。

早期實驗裝置較簡單,且有一些裝置不能完全密閉,加之有機溶劑對身體有傷害,不少人的白細胞都有不同程度的下降。袁世琪說,有一次醫院讓去查體的十幾個人全部留下來住院治療,原因是他們的白細胞平均只有2800左右,不足正常人的一半,大家的第一反應卻是“都住院了,誰干活?”好在廠里及時發放了提高免疫力的藥品,保證了實驗人員的健康。

打破國外權威結論,合成路線通過國家認定

經過3年苦戰,宏濟堂“合成麝香課題組”在國內率先合成了人工麝香酮。他們合成的麝香酮含有一個同分異構體,當時國內認為異構體和麝香酮性能沒有區別,可以作為純麝香酮使用。但就在大家的興奮勁還沒消退的當口,原國家衛生部就下達通知:人工合成麝香酮純度必須要在97%以上,不能含有異構體及其他雜質——課題組的產品中的異構體被定性為非藥用成分。

從化學結構上講,異構體與麝香酮極為相似,二者是“雙胞胎”,分離非常不容易。國外有專業媒體報道稱,此兩種物質曾由著名的瑞士化學家Stoll和Commarmon通過多種方法證明不能分離,國內部分學者也認為把這種異構體作為雜質分離出去得到純麝香酮的路線是不可能的。

此時已經到了1978年,為了不讓多年的辛苦付之東流,課題組經過理論分析認為,麝香酮和其異構體的化學結構雖然極度相似,但總會有細微的差異,有差異就有希望分離,為此進行了多次分離試驗,但結果總是讓人失望。此時,通過查閱專業性的國際資料,姚乾元找到了僅有的一篇俄語版的文獻,從中獲得一定啟發。課題組從已取得的實驗數據進行深入細致分析后重新制定了10個分離溶劑系統,每個系統約分離收集200份分離液,并重復5次同樣的實驗,計算下來共有上萬份分離液。

因為工作量實在太大,課題組成員就三班輪流作業,日夜進行實驗,這種狀態一直連續進行了3個多月。在借用外單位的氣相色譜儀進行檢測時,前9000份分離液均未發現二者可以分離。就在大家開始絕望時,最后10個分離系統的1000份分離液在圖譜上出現了“雙峰”——這意味著麝香酮和異構體是可以分離的。隨后課題組又進行了上百次的重復實驗,使二者達到滿意的分離,陸續總計得到約200克麝香酮,純度達到99.8%。

此種分離工藝打破了國外知名專家認為此兩種物質不能分離的結論,原國家衛生部和中國藥材公司認為山東麝香酮的合成走在了全國前面,1978年4月,宏濟堂制藥獲準參與全國“人工麝香”及“麝香酮”的攻關。1979年7月17日~21日,原國家衛生部及中國藥材公司在濟南召開全國合成麝香酮座談會,肯定了此種合成路線的麝香酮純度最高、工藝路線最安全,確定了宏濟堂制藥合成的麝香酮為“人工麝香”研究的組方成分,“其他合成路線都不要再搞了”。1981年,山東合成麝香酮的路線通過了部級鑒定。

臨床應用獲得成功,人工麝香酮實現量產

山東合成麝香酮的路線通過部級鑒定和國家認可,只能算是通過了小試,麝香酮作為人工麝香最重要的物質基礎,必須要達到一定的生產規模才行,這就要進行中試試驗。課題組兵分兩路,一路由后來曾擔任副廠長的劉厚起負責中試車間工藝和設備的設計、制造,建立中試車間,成功研發出“環合反應”高速攪拌下高溫密閉和電解等的重要設備。第二路由姚乾元負責把小試工藝成果轉化為中試實驗,發現問題逐一解決;制定各種工序操作規程和各中間體的質量標準;把用大量易燃易爆的金屬鈉脫水的這一危險工序改進為安全的新工藝。

1983年,“人工麝香”課題成功申報國家“七五”攻關項目,得到國家科委支持,兩年后中試一次成功。1985年12月24日,原國家衛生部藥政局及中國藥材公司在濟南召開協作單位工作匯報會,初步擬訂了“人工麝香”組方,指定宏濟堂制藥提供麝香酮以及供臨床試驗的安宮牛黃丸、蘇合香丸、西黃丸、七厘散4種藥物。1986年,上海、北京、廣州等地的一些原衛生部指定醫院開始進行雙盲對照的臨床試驗。

1989年7月28日在北京召開的“人工麝香”全國臨床總結會上,各臨床醫院一致認定“人工麝香”制劑與“天然麝香”制劑藥效“完全相同”,建議盡快投產。1990年11月7日,原國家衛生部在濟南召開全國一類新藥“人工麝香”新藥評審大會,“人工麝香”通過了一類新藥評審;提出繼續三期臨床,爭取盡快由試生產轉為正式生產的要求。

1992年2月27日,國家科委召集原衛生部、中國藥材公司及各研究單位,宣布人工麝香試產分工:由宏濟堂制藥生產一個原料(麝香酮);由另外兩家單位各自生產一個原料。并決定把人工麝香作為唯一的一個計劃產品進行管理,其他單位均不得生產,由中國藥材公司設專部銷售,要求原衛生部向各單位發放一級新藥證書,國家保密組方。

至此,人工麝香酮在宏濟堂制藥正式投產,首年產量25公斤,“人工麝香”科研畫上句號。截至目前,人工麝香酮的產量已相當于挽救了近千萬只麝的生命。現在,宏濟堂制藥人工麝香酮生產已全部實現自動化,成為全國唯一、亞洲最大的人工麝香酮生產基地。(文/韋欽國)

(責任編輯:)

×

右鍵點擊另存二維碼!

-

相關閱讀

- 科技創新為中國藥材注入新內涵

- 濟南生物醫藥突飛猛進

網民評論

歡迎

登錄

-

為你推薦

互聯網新聞信息服務許可證10120170033

網絡出版服務許可證(京)字082號

?京公網安備 11010802023089號 京ICP備17013160號-1

《中國醫藥報》社有限公司 中國食品藥品網版權所有

dac00ec8-88f7-45fd-9248-d0bb4b6a357e_260x150c.jpg)